不適切に多くの薬を処方されるポリファーマシーが課題に

高齢化の進展に伴って、高齢者のポリファーマシーの問題が深刻になっている。

高齢になると、同時にいくつもの疾患や症状を抱えることが増え、その分だけ処方される薬も多くなりがちである。その中で、薬物有害事象のリスク増大等の不適切な多剤処方を受ける“ポリファーマシー”に陥りやすくなる。とりわけ高齢者は、生理機能や身体機能の低下によって、薬剤の影響が過度に大きくなったり、認知機能が低下し、誤飲などの医療安全上の問題のリスクも高くなりがちだ。

「こうした中で特にこの10年間、さまざまな関係者(ステークホルダー)が連動して、ポリファーマシーに関する対策が打たれてきました。例えば日本老年医学会による『高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015』では、高齢者に特に慎重な投与を要する薬物(PIM)のリストが更新されたり、診療報酬や介護報酬で減薬(処方見直しによって、薬の種類を減らすこと)が評価されるようになっています」と、浜田将太教授は説明する。

浜田教授は、在宅療養の高齢者や介護施設に入所している高齢者など、とりわけ実態把握が進んでいない高齢者を対象に、ポリファーマシーの状況を明らかにする研究に取り組んできた。臨床現場から得られたビッグデータ(リアルワールドデータ)を解析し、既存の研究では見えなかった実態や課題を浮き彫りにしている。また、ポリファーマシーの問題の解決に向けて行政機関とも連携し、厚生労働省の『高齢者の医薬品適正使用の指針』作成等に携わってきた。

全国データを用い多剤処方の状況を追跡

近年の成果の一つに、「匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)」から、在宅医療を受けた高齢者を抽出し、多剤処方やPIMの処方状況を追った研究がある。

NDBは、診療報酬を請求するための医療レセプトデータを全国から集積したビッグデータである。レセプトデータを利用することで、どのような患者(例:病気の診断)が、いつ(例:薬の処方日や調剤日)、どんな医療(例:医療行為や薬の処方)を受けたかといった情報を把握することができる。浜田教授は、訪問診療を受けた75歳以上の在宅療養高齢者ののべ100万人以上のレセプトデータを分析。特にポリファーマシー対策が進められた2015年から2019年で、処方された薬剤種類数や内容、また5種類以上の多剤処方やPIMに該当する薬の処方がどのように変化したのかを検討した。

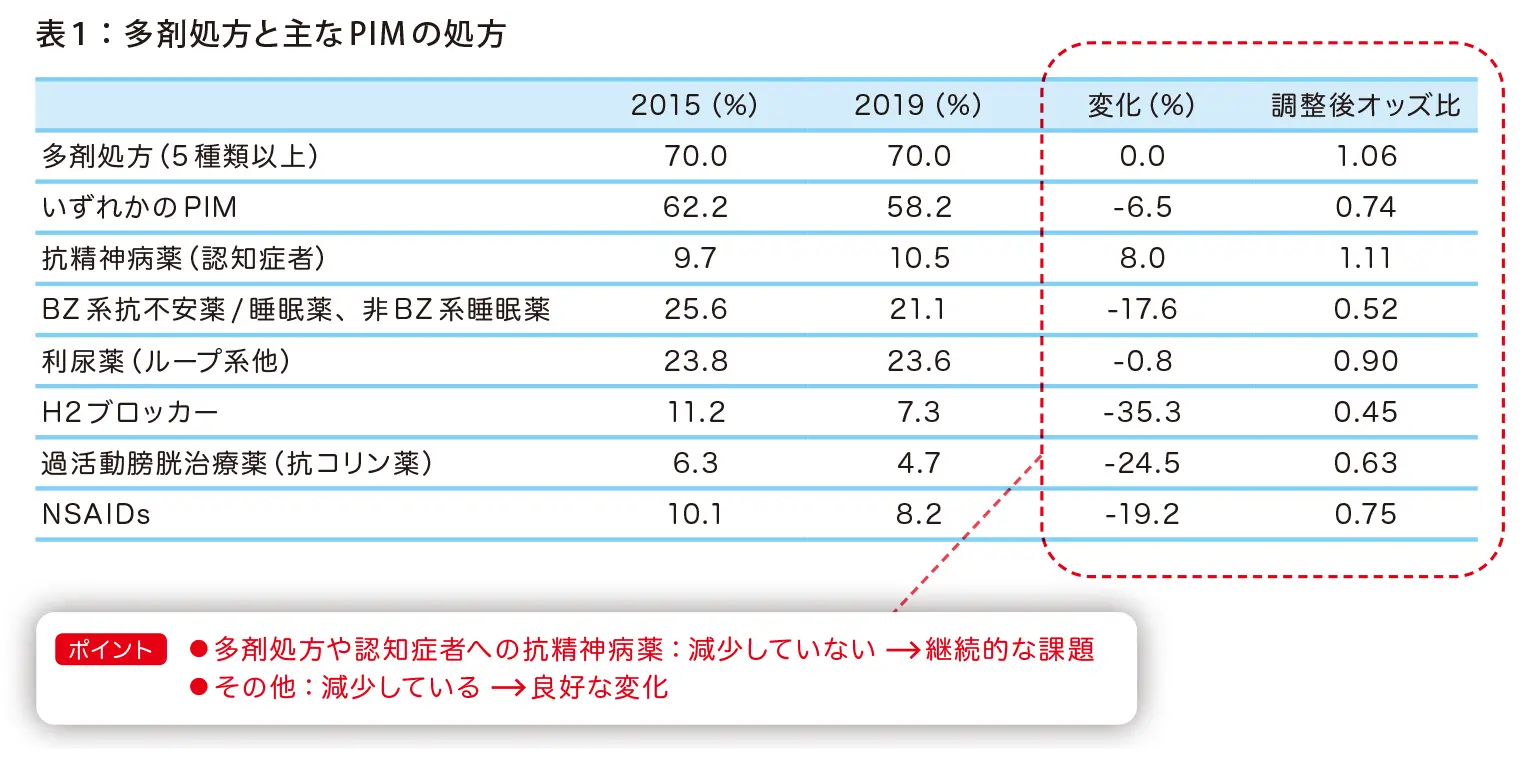

その結果、2015年と2019年で、処方された薬剤種類数には、ほとんど変化はみられなかったものの、薬剤別に詳らかにすると新たな知見が得られたという。好ましい変化として、「全体的にPIMに該当する薬の処方が減少しました。具体的にはベンゾジアゼピン(BZ)系/非BZ系の睡眠薬や抗不安薬、H2ブロッカー、過活動膀胱治療薬(抗コリン薬)などの処方が減少していることが分かりました」[表1]。さらに、同種同効薬内での処方変化をみてみると、睡眠薬では、転倒・骨折、せん妄といった副作用が指摘されるBZ系/非BZ系薬剤の処方が減少し、代わって新規睡眠薬の処方が増えていることが見て取れる。リスクの少ない代替薬の登場で、既存薬の課題が解決しつつある一例といえるだろう。

一方、いくつかの課題も明らかになった。「認知症者における抗精神病薬は死亡や脳卒中のリスクを高めることが報告されていますが、残念ながら減少しておらず、解決策を見出していく必要があると考えられます」と浜田教授。またPIMに該当するH2ブロッカーの処方が類似の薬効を持つPPIに置き換わりつつあることも示唆されたが、「PPIは、骨折や感染症のリスクを高めるため、これが新たな課題になる可能性もあると考えられ、状況は複雑です」と指摘した。

介護施設での薬物治療を国際比較

浜田教授は、ビッグデータを用いた研究だけではなく、現場でのより詳細な臨床データに基づく研究も両輪として進めている。現在参画中の介護施設入所者における薬物治療の国際比較研究では、インパクトの高い成果を挙げている。

まず将来的な疾患(例:脳卒中や心筋梗塞)の発生リスクの低下を期待する“予防薬”と痛みや便秘などの症状に対応する“症状改善薬”の処方について、日本とオーストラリア(豪)で比較した。生命予後が限られる患者では、症状改善薬の優先順位が高くなること、一方で期待余命と薬が効果を発揮するまでの時間を考えると予防薬による治療を終了しても良い場合があることから、これらのバランスを取ることによる適正化の可能性に着目したものである。日本では、年齢にかかわらず、予防薬よりも症状改善薬の処方が多いのに対し、豪では、予防薬の処方が比較的多いことがわかった。またフレイル(加齢に伴う虚弱)の重症度別の薬剤種類数に関しても、日本では、統計的に有意な差がなかったのに対し、豪では、フレイル重症度が上がるにつれ、症状改善薬が多く処方される実態がみえてきた。「特に、重度フレイルの入所者への処方に日本と豪で顕著な違いがみられた。両国の介護施設入所者に対する薬物治療アプローチの違いが、この結果に表れているかもしれない」と浜田教授は考察している。

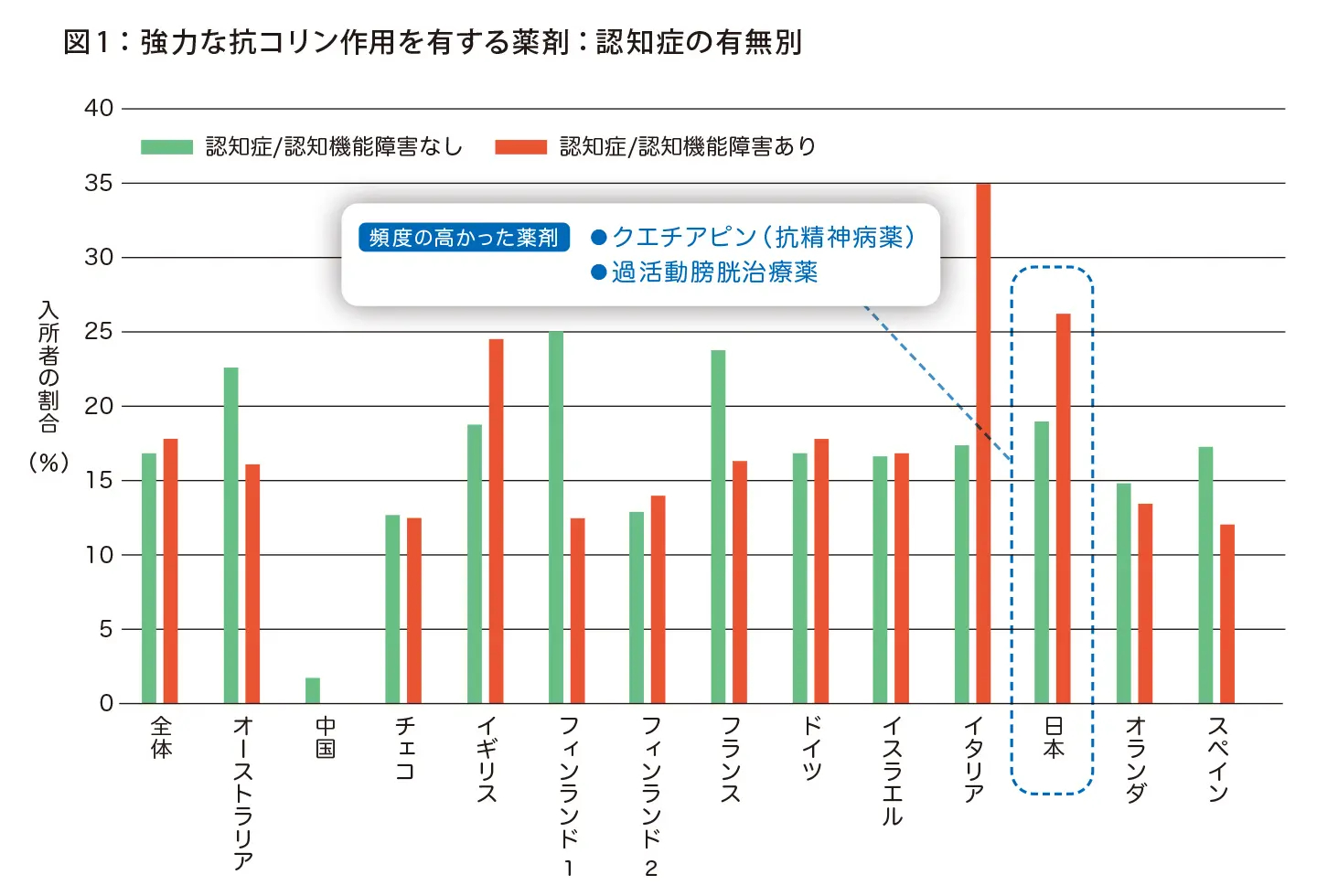

また強力な抗コリン作用を有する薬剤の処方について、アジア・オセアニア地域に欧州諸国を加えた計12ヵ国で比較検討を行った。抗コリン作用を有する薬剤には、口腔乾燥や便秘、認知機能低下などのリスクがあることが知られている。認知症/認知機能障害の有無別の分析では、日本では、認知症者への抗コリン作用を有する薬剤の処方が多く、クエチアピン(抗精神病薬)や過活動膀胱治療薬の処方頻度が高いという特徴が明らかになった[図1]。これは、前述のNDBを用いた在宅療養高齢者の研究と同様、抗精神病薬の使用に対して、注意喚起を促すものである。

「国際比較をすることで、日本における薬剤処方の特徴や課題が際立ち、新たな気づきを得られることも少なくありません」と、国際比較研究の意義を語った浜田教授。今後研究で得た知見を政策提言や臨床応用に活かし、ポリファーマシー問題の解決に貢献していく。