患者報告アウトカムを取り入れた

日本語版「PRO-CTCAE」を開発

最近では、複数の大学・医療機関との共同研究で、臨床試験プロトコールにPROを組み込むためのガイドラインの開発も行った。またがん領域の有害事象評価において世界共通で用いられている有害事象共通用語規準「CTCAE」にPROを組み込んだ評価システム「PRO-CTCAE」の日本語版の開発にも携わっている。

「がんの臨床試験における有害事象の報告に用いられる重症度規準として、米国National Cancer Institute(NCI)の『Common Termi-nology Criteria for Adverse Events:CTCAE』が用いられてきました。しかしその評価は、医師の判断に基づいて行われるため、例えば疼痛や神経毒性、疲労感といった主観的な側面が含まれる項目については、患者の状態を正確に評価できない可能性が指摘されてきました」と川口教授。実際「医師と患者の評価が相対的にずれる」ことは、多くの研究で報告されているという。こうした課題を解消するため、NCIの研究班が新たに開発したのが、「PRO-CTCAE」という評価システムだ。既存のCTCAEを生かしつつ、PROの要素を取り入れ、患者の自己評価に基づいて有害事象を測定できる。川口教授らは、東北大学や東京医科大学病院などの医療機関とPROを取り入れた「日本語版PRO-CTCAE」を作成し、その尺度の性能を測定する研究を実施した。

尺度の性能とは、測定したい概念を測定できているかを統計学的に検討するもので、開発した「日本語版PRO-CTCAE」が信頼性や妥当性を有していることを確認している。加えて研究では、がん患者187名を対象に、CTCAEとPRO-CTCAEを用いて有害事象評価を実施し、医療者評価と患者評価の差異に関する比較も行った。その結果、例えば有害事象の一項目の「不安」について、医療者が、患者163名は治療後の「不安はない」と評価したのに対し、「不安はなし」と評価した患者は、そのうちの30%程度にしかならなかった。他にも多くの有害事象の項目で、医療者と患者の評価の乖離が確認された。「この結果から、日本でもこれまで有害事象が過小評価されてきたことが明らかになりました」と言う。

情報技術を使ったePROの可能性を追求

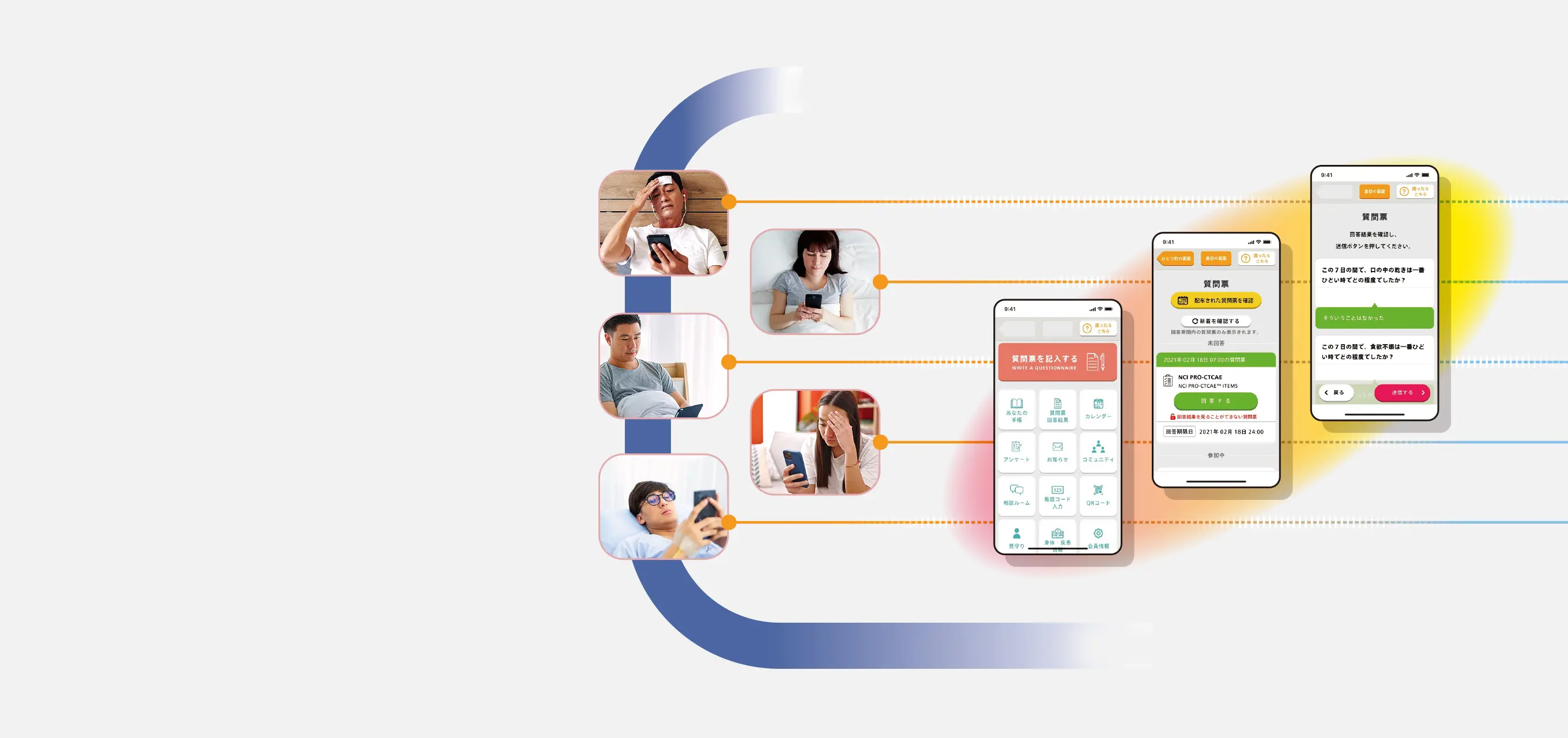

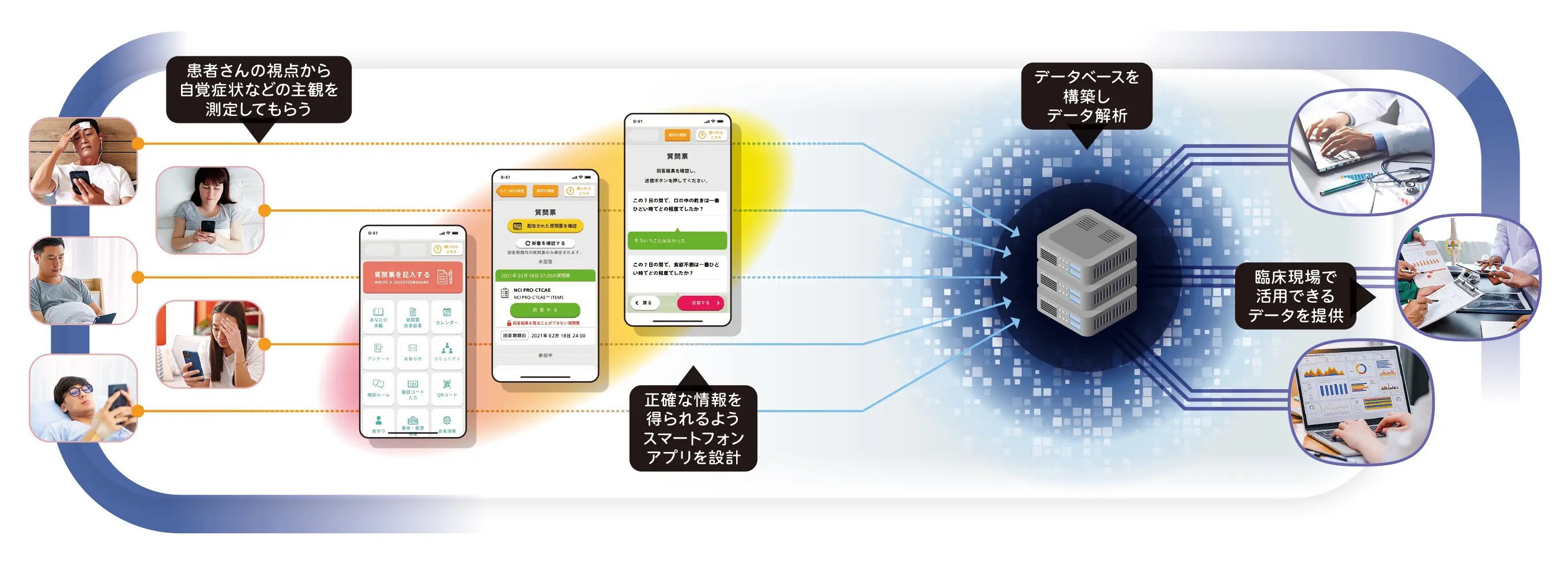

また医薬品開発や臨床試験のプロトコールへのPROの導入を促進する上で、大きなカギを握るのが、電子化だという。「従来の質問紙票を用いたPROでは、正確な情報の収集が難しいという難点がありました」。その課題の解消に役立つのが、スマートフォンのアプリなどで電子的にPROの情報を収集するePROだ。近年、多くの臨床試験や臨床現場での活用が広がっている。

川口教授は、乳がん患者の化学治療後に起こる有害事象について、ePROシステムを用いた調査研究を行っている。ePROシステムを用いて、乳がん患者を対象に、術前化学療法、さらに術後化学療法を完了した後の1年間の期間に認められた有害事象について、ePROを介して報告してもらい、その累積発症割合などを報告する予定である。「ePROを用いることで、化学療法を完了した後に起こる有害事象の持続期間や、有害事象の程度の変化といった、これまで得られなかったデータを取得することができています」

さらに複数の医療機関との共同研究で、ePROを用いて、免疫チェックポイント阻害剤を投与されたがん患者の免疫関連有害事象を調査し、データベースの作成にも取り組んでいる。がんと診断され、免疫チェックポイント阻害剤の使用を予定している被験者に対し、週1回、最大48週にわたって、ePRO経由でPRO-CTCAEに回答し、有害事象について報告してもらい、その情報のデータベースを作成した。「これにより従来の臨床試験では得られなかった、有害事象に関する患者視点のリアルな情報を収集・提供することが可能になりました」と川口教授。現在、データベースの構築が終了し、解析を進めている。

PRO、ePROの臨床現場や研究への適用が進めば、薬の有効性や安全性評価だけでなく、患者の視点に立った治療にも役立つことになる。川口教授の今後の研究に期待がかかる。

川口 崇Kawaguchi Takashi

薬学部 薬学科 臨床評価学教室

教授 / 博士(薬学)

臨床研究の第一の目標は、得られた結果を臨床現場に還元することです。そのためには、医療従事者や研究者だけでなく、患者さんも研究立案の段階から参画するようになっており、さらに複雑な臨床試験を支える専門職種の方々とも連携しています。臨床試験の実施は年々困難になっていますが、「困難だからやらない」のではなく、多くの仲間とチームを組み、目標に向かって取り組んでいます。