「春眠暁を覚えず」…眠たい春の朝は、なかなかベッドから出られず、この一節が思い浮かびます。孟浩然の詩「春暁」は、「處處啼鳥を聞く 夜来風雨の声 花落つること知る多少ぞ」と続きます。花を散らすような嵐の音を聞きながら、孟浩然は眠れぬ夜を過ごしたのかもしれません。そして、嵐が去り、爽やかに晴れた朝、鳥のさえずりをまどろみの中で聞いていたのでしょう。

春の柔らかな陽光と穏やかな風は、眠気を誘います。春に限らず、季節の変わり目は自律神経が乱れ、睡眠不足に陥りやすいといわれています。

睡眠と覚醒のリズム

規則正しい生活を送る人は、ほぼ同じ時刻に就寝し、同じ時刻に目覚めることが多いでしょう。睡眠のリズムは、日中の疲労蓄積による「睡眠欲求」と、体内時計が調節する「覚醒力」のバランスによって形成されます(参考1)。このバランスには、自律神経やホルモンなど、さまざまな生体機能が関与しています。

覚醒中、睡眠欲求は、疲労の蓄積に伴って時間とともに強まります。一方で、日中は覚醒力も強まって睡眠欲求を抑えます。覚醒は、交感神経の活性化、セロトニンやオレキシンなどのホルモン分泌、深部体温(脳温)の上昇などによって維持され、これらを概日時計(約24時間周期の体内時計)が制御しています。

覚醒力は、就寝時刻の1~2時間前になると急速に低下します。これは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌と関連しています。また、この時間帯に、脳の温度が低下します。脳の温度は、日中は活動によって高く保たれていますが、夜間になると副交感神経の作用で皮膚の血管が拡張し、体内の熱が放散されることで冷却されます。

メラトニンの分泌は入眠を促進します。眠りに入ると睡眠欲求は徐々に解消され、十分な睡眠をとることで消失します。朝方になると、覚醒作用をもつホルモンであるコルチゾールが、副腎皮質から分泌され始めます。また、交感神経が優位になり、脳の温度が上昇します。このようにして準備状態が整い、目覚めを迎えます。

メラトニン

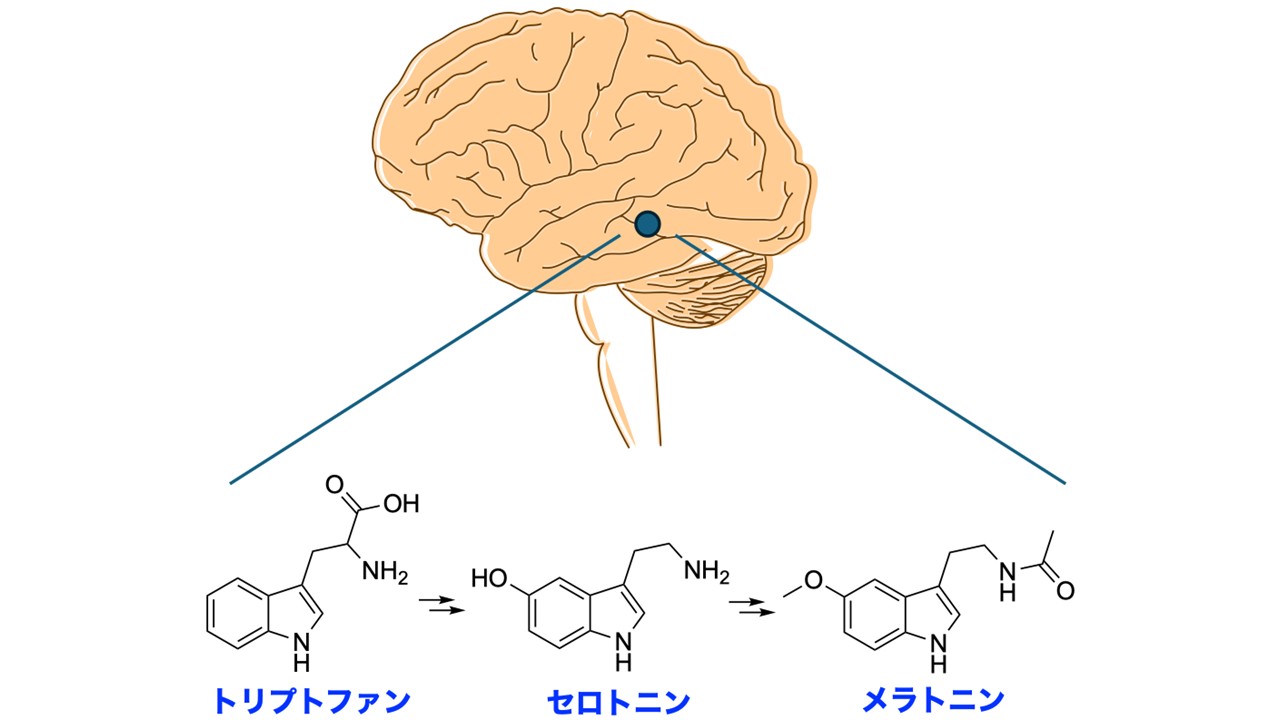

メラトニンは、アミノ酸の一種であるトリプトファンからセロトニンを経て生合成される生理活性アミン誘導体です(参考2)。脊椎動物では主に脳の松果体で合成・分泌され、血中ホルモンとして機能します。その合成と分泌の量は概日時計によって制御され、夜間に増加し、昼間に減少するという日内リズムを示します。この分泌リズムは、活動量が高い時間帯に分泌されるコルチゾールのリズムと対照的です。

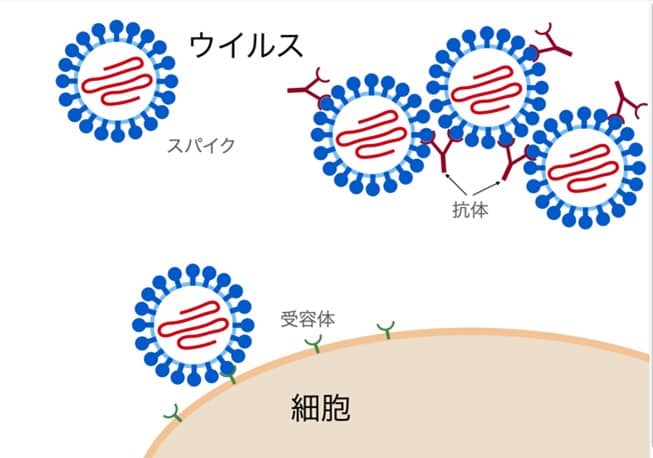

哺乳類では、概日時計の中枢が視床下部の視交叉上核(SCN)に存在し、松果体からのメラトニン分泌を制御しています。分泌されたメラトニンは血流に乗って運ばれ、SCNが生み出す時刻情報を他の組織に伝達し、睡眠誘導などの概日リズムを形成します。また、SCNにはメラトニン受容体も存在し、中枢時計が松果体からのフィードバック制御を受けることが知られています。メラトニン受容体作動薬は、睡眠障害の改善などに用いられています。

メラトニンの分泌には季節変動もあり、哺乳類において日長を識別する重要な因子として機能します。分泌量は、日照時間の短い冬季に増加し、夏季には減少します。また、冬眠中の動物でもメラトニンの分泌は上昇しています。

冬眠

春を迎えると、冬眠していた動物たちが姿を現し始めます。冬眠は、特定の動物に見られる興味深い生理現象です。冬眠と睡眠はどのように異なるのでしょうか?

哺乳類や鳥類が一定期間、活動を停止する状態は「休眠」と呼ばれます。その中でも、冬季に見られる季節性の休眠が「冬眠」です。冬眠で活動を抑えることにより、食料の乏しい冬を乗り越えます。冬眠を行う哺乳類は、18目約4,070種のうち7目183種に及びます(参考3)。霊長目では、コビトキツネザル科の3種が冬眠することが確認されています。

睡眠と冬眠の最も顕著な違いは、体温の変化です。通常の睡眠では体温が約1℃低下する程度ですが、冬眠ではそれをはるかに超える大幅な低下が見られます。

特に体温の低下が著しい種として、シベリアシマリスが知られています。冬眠中の体温は5℃程度まで下がり、心拍数や呼吸数は活動期の40分の1以下、代謝速度は100分の1、エネルギー消費はわずか13%にまで低下します。冷え切った体はまるで死んでいるかのようですが、感覚は完全に失われているわけではなく、外部からの刺激に反応すると体温を上昇させ、覚醒することが知られています。

クマの冬眠

クマの冬眠は「冬ごもり」とよばれ、眠りが浅く、わずかな音でも目を覚まします。体温の低下も他の冬眠動物に比べて小さく、平常時より3〜4℃低い程度にとどまります(参考3)。それでも、通常の睡眠時よりは大きく低下しています。

クマは、小型の食肉類を祖先とし、雑食性へと進化したと考えられています。この進化により、さまざまな環境に適応することが可能になりました。現存するクマは8種ですが、このうち冬眠するのは、ヒグマ、アメリカクロクマ、ツキノワグマ、ホッキョクグマ(メスのみ)の4種です。これらは、冬眠によって食料の乏しい冬を乗り越え、多様な環境に進出したと考えられます。

ホッキョクグマは寒冷地への適応力を獲得しただけでなく、肉食性を強めたことで極地に進出できたと考えられます。行動圏は広大で、大きな移動を繰り返しながら主にアザラシを捕食しています。このようにして冬でも食料を確保できるため、オスや妊娠していないメスは基本的に冬眠しません。ただし、妊娠したメスは雪穴を掘って冬眠します。

ジャイアントパンダもクマ科の動物で、生息地には積雪がありますが、冬眠はしません。主食である竹や笹が一年を通じて得られるためと考えられます。

この冬、クマによる被害や目撃情報がしばしば報道されました。人里に行けば食べ物を得られることを学習したクマが、冬眠せずに活動していたのかもしれません。

冬眠中の体温と代謝

冬眠には、エネルギー消費を抑え、食物の乏しい冬を乗り越える重要な意義があります。代謝量の低下に伴い、体温も下がります。

哺乳類の大きな特徴の一つは、体温を一定に保つ恒温動物であることです。恒温動物にとって体温の維持は極めて重要です。哺乳類の体温はおおよそ37℃で、睡眠中は若干低下し、覚醒時には上昇するという日較差がありますが、深部体温の変動は通常1℃程度にとどまります。この変動が2℃に達すると、体調に異変が生じることがあります。低体温症とは、深部体温が35℃以下に低下した状態を指します。

一方、冬眠中は、大幅な体温低下にもかかわらず、生理機能の統合性は維持されています。特に、体温が5℃まで低下しても生存できるシベリアシマリスは、驚くべき例です。低体温・低代謝状態でも生命維持が可能なように調節されていることが示唆されます。

冬眠中のクマの体温低下は他の動物と比べて小さいのですが、その理由として、厚い脂肪層に加え、大型動物であるクマは体積に対する表面積の比率が小さく、熱が放散しにくいことが挙げられます。対照的に、小型動物は体重に対する表面積の比率が大きいため、熱が放散しやすく、深い冬眠に入ることが多いようです。このように、動物の種類によって違いがありますが、いずれの場合も、体温が大幅に低下しても生命を維持できる仕組みが不可欠です。

冬眠をする哺乳類が、さまざまな分類群に分布しているのは興味深い点です。系統的に異なる生物が類似する形質を独立に進化させることを、収斂進化(収束進化)といいます。冬眠の習性は、収斂進化によって多様な哺乳類に獲得されたのでしょうか? 明確な答えは出ていませんが、一つの可能性として、哺乳類が共通にもつ遺伝的要素が、それぞれの種で冬眠を可能にするよう適応進化したことが考えられます。

人類冬眠計画

2006年10月、神戸市の六甲山で一人の男性が遭難し、24日後に救助されました。その際、直腸温はわずか22℃でした。幸いにも命を取り留め、その後、後遺症もほとんどなく職場に復帰しました(参考4)。この男性は3週間以上もの間、飲食をしておらず、冬眠のような状態だったのではないかと言われています。ヒトも冬眠することが可能なのでしょうか?

2020年、筑波大学(櫻井武教授)と理化学研究所(砂川玄志郎博士)の共同研究チームは、本来冬眠しないはずのマウスを「冬眠に極めて似た状態」に誘導することに成功しました(参考5)。脳の視床下部に存在するQ神経(休眠誘導神経)を刺激すると、マウスの体温と代謝が数日間にわたって著しく低下し、その間、ほぼ動かず、摂食もしない状態が続きました。この低体温・低代謝状態は少なくとも1日以上安定して持続し、その後、すべてのマウスが障害を残すことなく自発的に元の状態へ戻りました。

このような低体温・低代謝状態を人間にも誘導できるならば、医療に役立てられると医師である砂川博士は考えています(参考6)。現在、人工冬眠に関する研究が進められており、今後の発展が期待されます。

人工冬眠が可能になったら、SF映画にあるように、宇宙への旅に応用されるのでしょうか。そんなことを考えているうちに、眠気が去って行きました。そろそろ桜の季節になります。ベッドから出て陽の光を浴びることにしましょう。メラトニンの分泌は、朝に日光を浴びることで抑制され、約15時間後に増加することが知られています。

参考

1. 厚生労働省、e-ヘルスネット、眠りのメカニズム、https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-01-002.html

2. 脳科学辞典、メラトニン、https://bsd.neuroinf.jp/wiki/メラトニン

3. 川道武男、近藤宣昭、森田哲夫編、冬眠する哺乳類、東京大学出版会、2000年

4. 読売新聞、2006年12月20日

5. Takahashi TM, Sunagawa GA, Soya S, Abe M, Sakurai K, Ishikawa K, Yanagisawa M, Hama H, Hasegawa E, Miyawaki A, Sakimura K, Takahashi M, Sakurai T. (2020) A discrete neuronal circuit induces a hibernation-like state in rodents. Nature, 583, 109-114.

6. 砂川玄志郎、人類冬眠計画 生死のはざまに踏み込む、岩波科学ライブラリー311、2022年