有機フォトダイオードを活用し小型分析装置の感度を向上

環境分析や医療検査では、採取した試料を実験室に持ち帰り、分析・計測装置で詳細を調べるのが一般的だ。しかし試料によっては、時間の経過とともに変質したり、輸送中に感染リスクがあったり、あるいは人の命に関わるものなど、一刻も早く結果を出すことが求められるものがある。そのため近年、採取した試料をその現場ですぐに分析するオンサイト分析の必要性が高まっている。

「オンサイト分析装置には、何より持ち運びやすいよう小型であることが求められます。それに加えてどのような場所でも、すぐに、また特別な技術を必要とせずに使える簡便性や迅速性も必要です。難しいのは、小型化・簡便化するほど、分析性能が低下してしまうことです」。そう語る森岡和大助教は、工学の知識・技術を強みに、先に挙げた課題を克服するオンサイト分析装置・技術の開発に取り組んでいる。

これまでに開発した成果の一つが、酵素免疫測定(ELISA)法を現場で行うためオンサイト分析装置だ。ELISA法は、酵素標識した抗体を用い、抗原抗体反応を利用して対象物質(抗原)を定量的に分析するものだ。森岡助教は、一般的な卓上サイズの分析装置のダウンサイズ化を試みた。

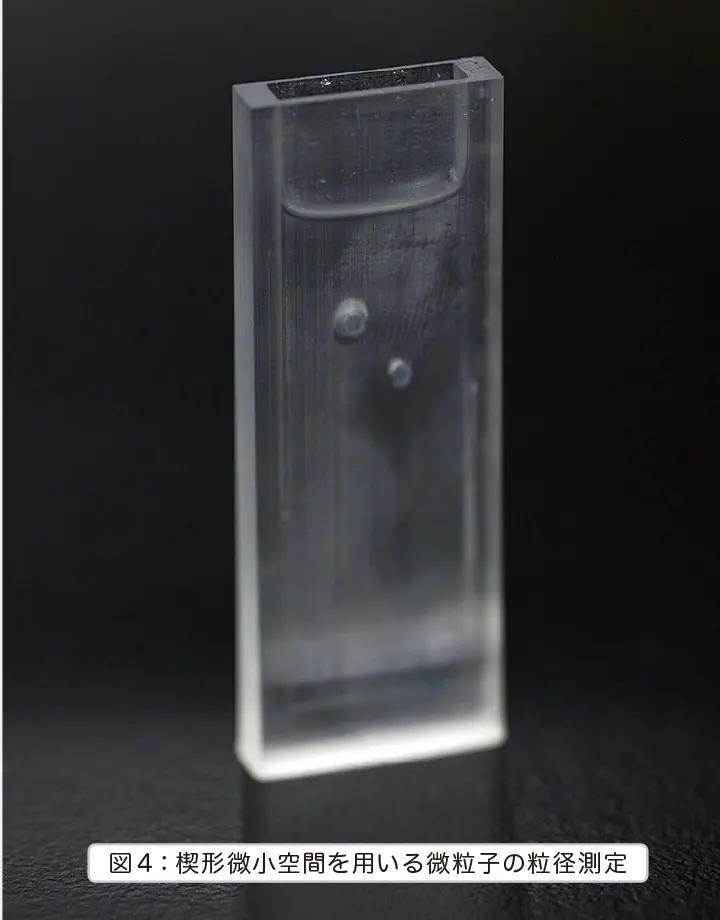

まず通常96穴あるマイクロプレート(反応容器)を、9穴で縦横30㎜サイズに小型化した。「次いでマイクロプレートリーダー(検出器)については、蛍光基質としてAmplex red、酵素に西洋わさびペルオキシターゼ(HRP)を使用することを想定し、反応産物として生成されるレゾルフィンの蛍光だけを検出するよう新たに光学設計しました[図1]」

その他、高効率に反応が進むように各種部品を接近させて構成することで、小型化(120㎜×60㎜×55㎜)と軽量化(310g)を実現した。「この携帯型蛍光マイクロリーダーで、はしか免疫グロブリンG(IgG)を測定できるか、実証試験を行った結果、市販製品と同等の性能を有することが確かめられました」

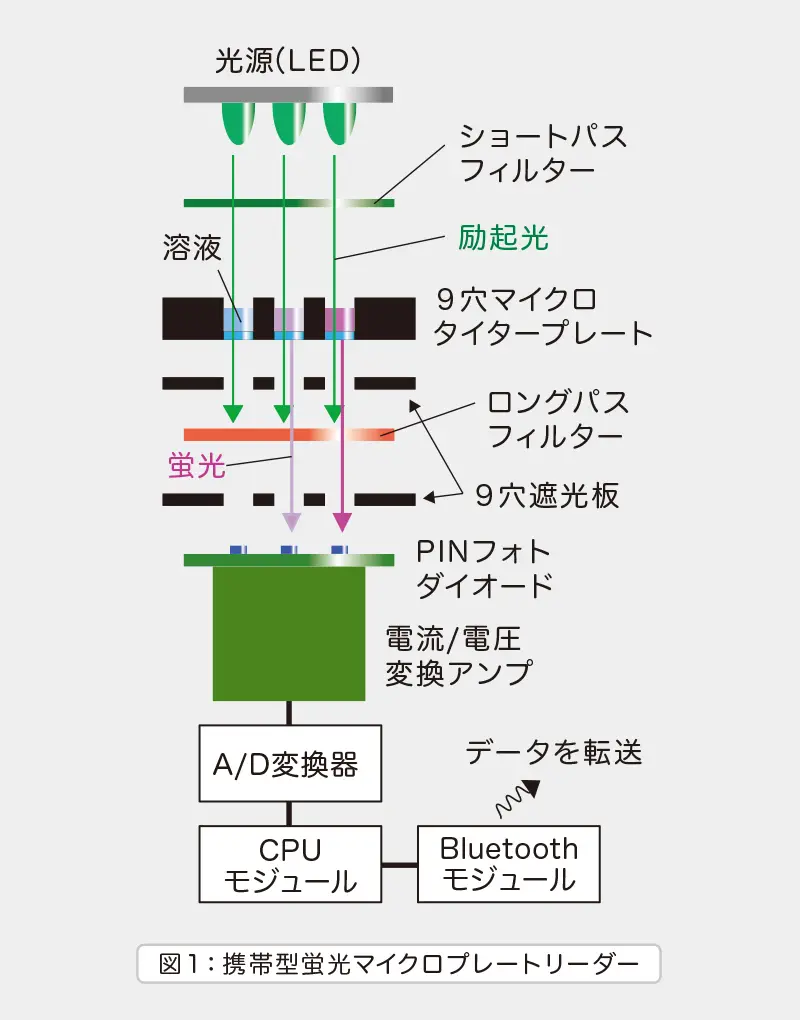

さらに森岡助教は、試料に含まれる少ない量のタンパク質を測定できるように性能向上を図った。検出感度を上げるため、受光素子として無機フォトダイオードに替えて、有機フォトダイオードを採用。受光面積を大幅に拡大することで、前作より約6倍も検出感度を向上させた[図2]。

新装置で免疫グロブリンA(IgA)の定量を試みた結果、従来のプレートリーダーを使った方法に匹敵する高い感度でIgA量を測定できることも確かめられた。

ピペットチップとスマホを使用する

バイオマーカー測定技術を開発

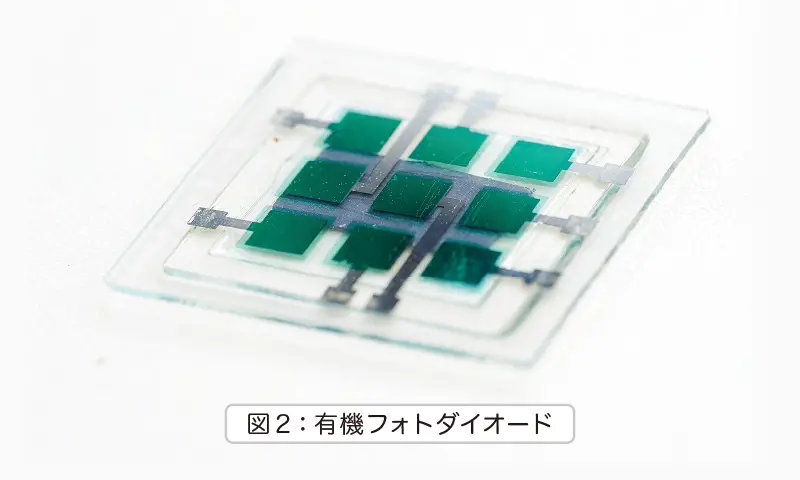

また、バイオセンサーに使い捨てのピペットチップを活用するという画期的なアイデアで、新たなバイオマーカー測定技術も開発している。

焦点を当てたのが、血中尿素窒素(BUN)をバイオマーカーとする腎機能検査だ。病院や実験室の検査では、プレートリーダーが使われている。試験紙やマイクロ流体デバイスを用いた簡易BUN検査法もあるものの、これらには厳密な操作を必要とするなど、オンサイト分析に使用するには課題も多い。

そこで森岡助教が考案したのが、ピペットチップ(PT)をバイオセンサーに用いる方法だった。「これまでにもPTの内壁にタンパク質を固定化し、試料を吸い上げてPT内の反応産物を蛍光検出するシステムを開発していました。これをBUNの検出に活用できないかと考えました」。PTなら、安価で手軽、かつ低コストのバイオセンサーになり得る上に、マルチチャンネルピペットを使えば、多検体・多成分の同時分析も可能になるという[図3]。

BUN濃度は、血中尿素の濃度から算出できる。尿素濃度を測定する方法には、比色分析法を採用。ユニークなのは、スマートフォンを活用する方法を考えたことだ。PT内の尿素濃度に比例して変化する「色」をスマートフォンで撮影し、比色分析法で解析して定量化するという。

尿素をアンモニアに分解する酵素のウレアーゼを固定化したPTに、pH試薬(フェノールレッド)を含むサンプルを吸い上げると、溶液内に生成されたアンモニアの濃度(pH値)に応じて色が変化する。これをスマートフォンで撮影して画像解析し、色を数値化するという仕組みだ。「さまざまな尿素濃度の試料を試験し、本方法で尿素濃度1.3mg/dLまで検出できることが判明しました。血清尿素の基準値(11~43mg/dL)を下回っており、血清尿素の測定に応用できる可能性が示唆されたといえます」

デバイスフリーのバイオマーカー測定技術を考案

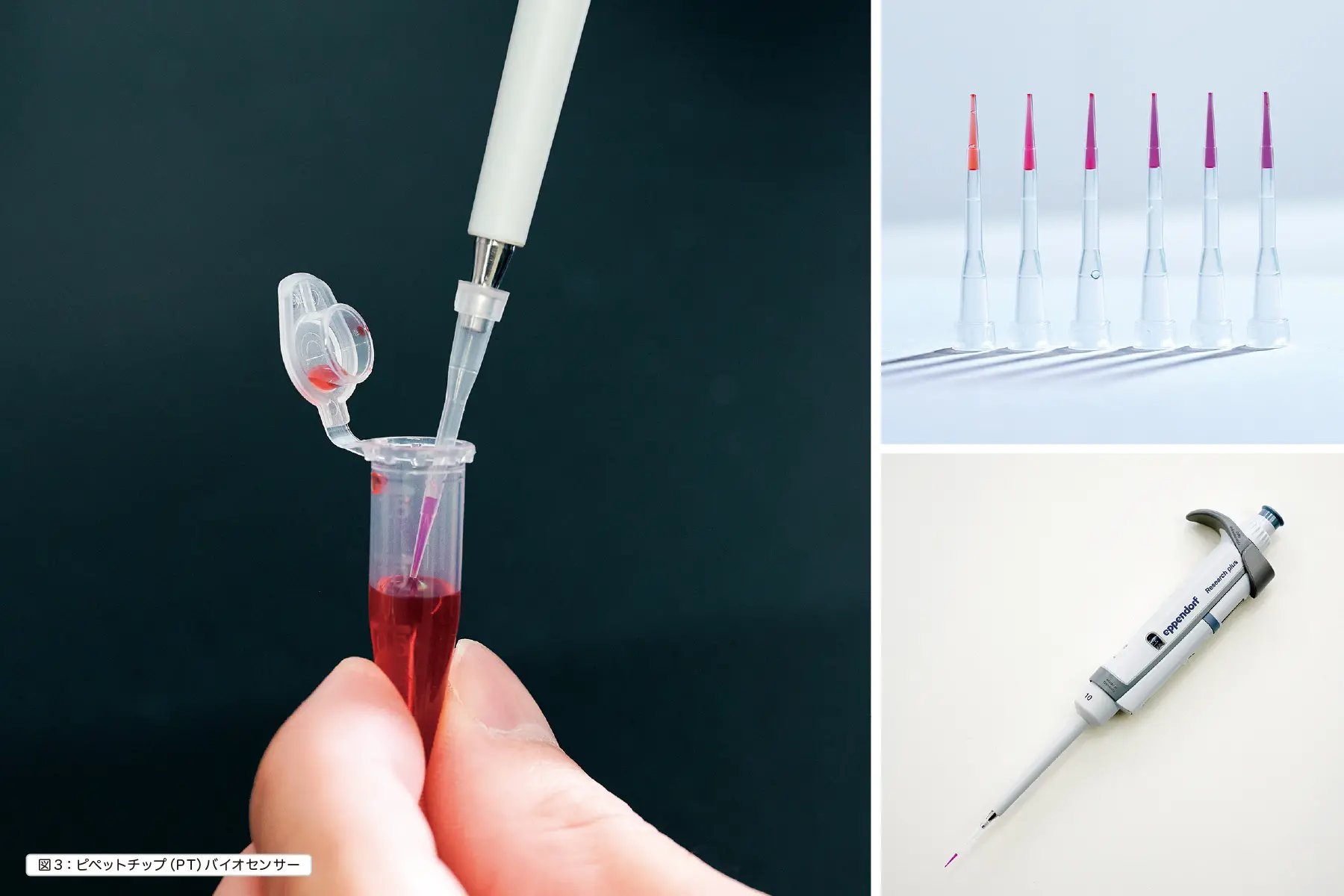

さらに現在は、測定装置を使わずにバイオマーカーを定量する方法の開発にも取り組んでいる。マイクロメートルオーダーの楔形の微小空間に微粒子を入れると、粒子の沈降距離から粒子サイズを測定できることに着目。ここにpH応答性ヒドロゲルを用い、pHに応答して変化する粒子サイズから、pH値を測定するというものだ[図4]。すでに実証試験によって、pH試験紙を用いるより高精度の測定が可能であることを確かめているという。現在、この測定原理を利用したバイオマーカー測定法の開発を進めている。

オンサイト分析は、災害現場などでの緊急診断や、在宅での低侵襲の検査など、医療の可能性を大きく広げる他、環境や食品など多様な分野での測定にも大きく貢献し得る。森岡助教の開発成果の実用化が待たれる。