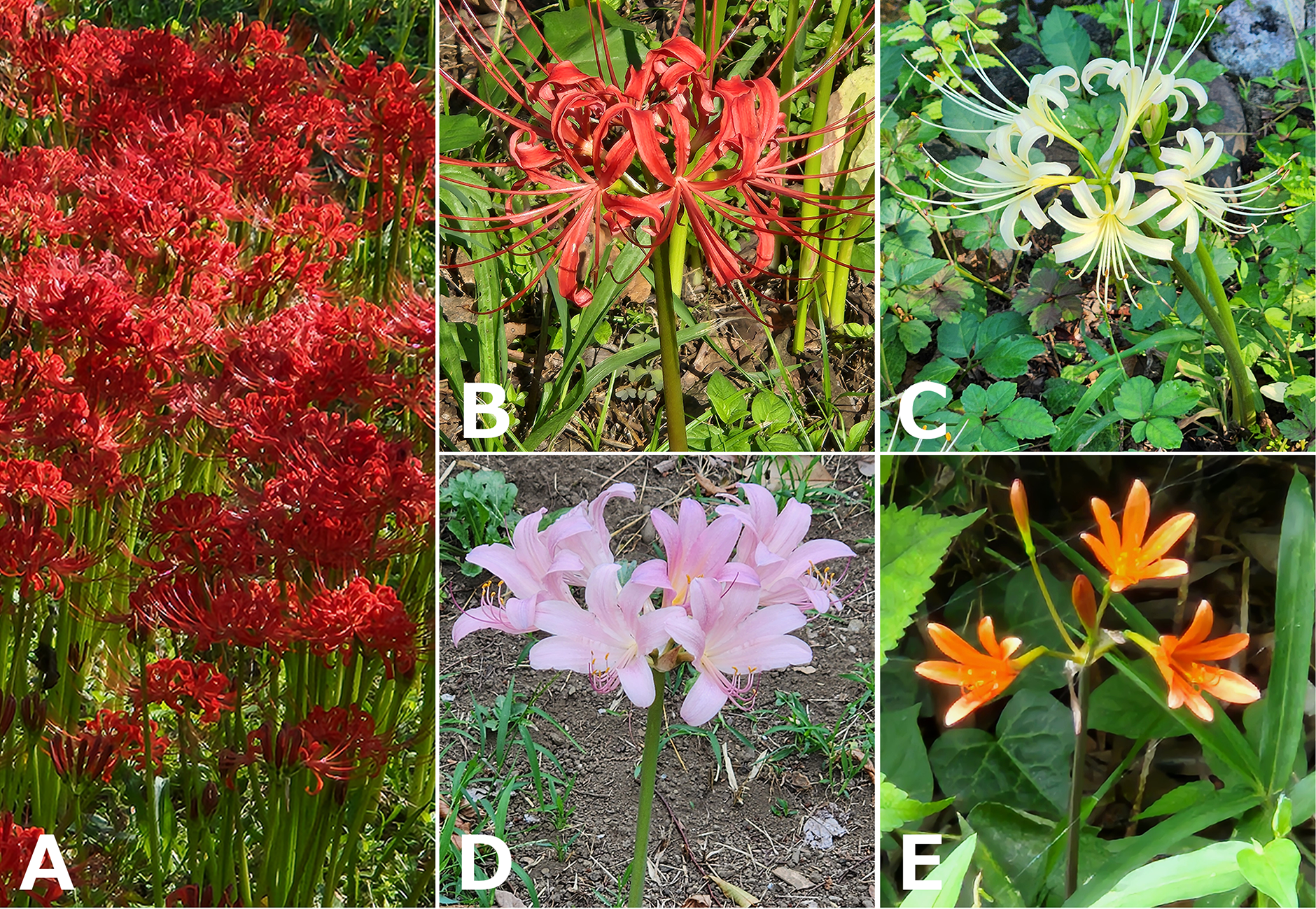

9月に入って秋分の日が近づく頃、川の土手や田んぼの畦道に赤い花がいっせいに咲きそろいます(写真A)。まるで何かの合図に応じたかのようなヒガンバナの出現です。その時期を違えることのない正確さには、毎年驚かされます。ヒガンバナがきまって同じ時期に姿を現す背景には、植物生理学的なしくみがあります。

ヒガンバナの特徴と生活史

ヒガンバナは、葉をつけずに真っ赤な花だけを咲かせる独特の姿が印象的です(写真B)。群生するため、遠くから眺めると一帯が真紅に染まったように見えます(写真A)。

原産地は中国で、日本には有史以前に渡来したと考えられています(参考1)。秋の彼岸の頃に咲くため「彼岸花」とよばれますが、別名の「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)」は、古代インドのサンスクリット語manjusaka(赤い)に由来します(参考2)。曼珠沙華は仏教経典に登場する「天界の花」の一つで、「赤い花が空から降りそそぐ」吉祥のしるしとされます。ただし、ヒガンバナはインドには自生していないので、経典の「赤い花」そのものではないのでしょう。曼珠沙華がヒガンバナを指すようになったのは、後のことだと思われます。

ヒガンバナには白花もあります(シロバナマンジュシャゲ、写真C)。これはコヒガンバナとショウキズイセンの交雑種といわれています(参考3)。分類上はヒガンバナ(Lycoris radiata)が原種、コヒガンバナ(Lycoris radiata var. pumila)はその変種とされていますが、ヒガンバナの方が先に学名を与えられたためです。

中国に自生するヒガンバナやコヒガンバナは2倍体(染色体が2セット)で、種子で増えることができます。これに対し、日本のヒガンバナは3倍体(染色体が3セット)で、減数分裂がうまくいかないため種子をつくれません。そのため、地下の鱗茎(りんけい)が分かれて増える「栄養繁殖」によって広がります。鱗茎は地下茎の一種で、ユリ根やタマネギのように、養分をたくわえて厚くなった鱗片葉が茎のまわりに重なってできる球状の器官です。

ヒガンバナが群生しているのは、鱗茎によってクローン的に増殖した結果です。同じ遺伝子をもつので、花の時期や色・大きさ、草丈がほぼそろい、一斉に咲き誇る光景が見られます(写真A)。

ヒガンバナは、花が咲いているときには葉が出ず(写真B)、花茎だけを伸ばします。この特徴は、同じヒガンバナ属のナツズイセン(写真D)やキツネノカミソリ(写真E)でも共通します。ヒガンバナの花茎が地上に顔を出してから開花までは、およそ7〜10日です。そのため、真っ赤な花の群れが突然現れたように感じられるのでしょう。

花が終わると葉を伸ばし、光合成によって栄養を鱗茎に蓄えます。翌年の初夏に葉が枯れて地上から姿を消しますが、その間に地下の鱗茎で花芽がつくられています。そして秋になると、蓄えた栄養を使って花茎を一気に伸ばし、再び開花します。

ヒガンバナはどのように秋の訪れを知るか

一般に植物の発芽や開花のタイミングは、光や温度、水分などを感知して決まります。代表的なのが日長の感知で、光受容体と体内時計を使って昼の長さを測り、開花のタイミングが決まります。温度も重要で、一定の低温にさらされないと花芽をつくらない植物もあれば、積算温度で開花期が決まる植物もあります。砂漠の一年草のように、雨をきっかけに一斉に芽を出す植物もあります。

では、秋分の頃に忽然と姿を現すヒガンバナは、何を合図にしているのでしょうか。ヒガンバナは温度、特に地温を感じて花芽の分化および発達が進行すると考えられています(参考4,5)。

花芽の形成が始まるのは春の終わり頃で、10℃程度でも成長しますが、適温は25〜30℃付近です。ただし、雌しべが形成される時期に入ると、この温度域では発育が止まり、適温は20℃前後に下がります。そのため、真夏には休眠状態となり、やがて地温が低下すると休眠から覚めて花茎を一気に伸ばし、開花へと至ります。

ヒガンバナがちょうど秋の彼岸の頃に咲くのは、こうした温度の変化を感知しているためです。今年のように猛暑が長引くと地温の低下が遅れ、開花も後ろにずれる傾向があります。

毒・食・薬としてのヒガンバナ

日本のヒガンバナは種子では増えないので、自然には分布が広がりにくい植物です。川の土手や田の畔、墓地の周りなどでよく見られるのは、人の手で鱗茎が植えられ、栄養増殖したものです。なぜ昔の人は、こうした場所にヒガンバナを植えたのでしょうか?

ヒガンバナの鱗茎にはリコリンなどの多様なアルカロイドが含まれ、強い毒性があります。誤って食べると吐き気や腹痛を伴う下痢を起こし、重い場合は中枢神経の麻痺によって死に至ることもあります。この毒性はネズミを寄せつけません。また、餌のミミズがいなくなるので、モグラも寄りつきません。そのため、ヒガンバナは、畔や堤防が小動物に掘り返されて崩れるのを防ぐ「動物避け」になります。墓地では、土葬した遺体が動物によって荒らされるのを防ぐために植えられたとされます。

一方で、鱗茎は毒を抜けばデンプン源となります。毒は水溶性のため、すりつぶして水にさらすことで抜くことができ、飢饉の際には非常食とされました。人の暮らしのそばに植えられたことには、こうした備蓄食料としての役割もありました。

また、鱗茎は石蒜(せきさん)という生薬としても知られ、鎮咳去痰や鎮痛、降圧、催吐などの薬理作用があります(参考6)。ただし毒性が強いため、内服ではなく外用が中心で、足の裏に貼って浮腫を和らげるなどの民間療法に用いられました。

ガランタミンは、ヒガンバナ科植物に含まれるアルカロイドの一つです。アセチルコリン分解酵素を阻害し、脳内のアセチルコリン量を増加させます。さらに、アセチルコリンの作用を増強する働きもあり、これらの作用によって神経伝達を改善します。こうした特性は医薬品に応用され、アルツハイマー型認知症治療薬「レミニール®」(一般名:ガランタミン臭化水素酸塩)が2011年に発売されました。

ヒガンバナの文化的側面〜畏れと吉祥の花〜

ヒガンバナの学名Lycorisは、ギリシャ神話に登場する海の女神に由来します(参考6)。種小名radiataは「放射状の」という意味で、花の姿を表しています。このように学名は、美のイメージで名付けられています。しかし、日本では「シビトバナ」とよばれることもあり、死を連想させる花でもあります。強い毒をもつことや墓地で見られることが、その背景にあります。

ヒガンバナの花言葉は、「情熱」「独立」「あきらめ」「悲しい思い出」「再会」「また会う日を楽しみに」などです。「情熱」は真っ赤な花の色に、「独立」は花と葉が同時に現れない生態に由来したのでしょう。「あきらめ」や「悲しい思い出」には死や別れのイメージが重なり、「再会」と「また会う日を楽しみに」には秋のお彼岸にきまって咲くという季節感や、仏教の世界観が重なって感じられます。

秋のお彼岸を境に昼より夜が長くなり、生命力にあふれる夏から、生命活動の衰える冬へと向かいます。仏教において「彼岸」は、迷いや苦しみを超えた悟りの境地、仏の住む理想的な世界(浄土)であり、「此岸(しがん)」は私たちの生きる迷いの世界です。秋分前後に咲き誇るヒガンバナは、まるであの世(彼岸)とこの世(此岸)の境界を彩る花のようです。

天界から降って吉祥を告げるという曼珠沙華。赤く咲き誇るヒガンバナの姿に、平和と安寧を願わずにはいられません。

参考:

- 国立科学博物館、野の植物100選、秋の植物、ヒガンバナ

- 大谷大学、生活の中の仏教用語、曼珠沙華

- 日本植物生理学会 HP、みんなのひろば、白色のヒガンバナについて

- 日本植物生理学会 HP、みんなのひろば、彼岸花はどうやって季節を知るのですか?

- 日本植物生理学会 HP、みんなのひろば、彼岸花の開花時期の推移

- 日本薬学会 HP、生薬の花、ヒガンバナ