生命とは

「生命」という言葉には、「生きている物」を指す場合と、「生きている状態」を指す場合の二つの意味がある。前者「生きている物」については名誉教授コラム「生命の定義:生物は細胞でできている」と「生命とは:正確に」を参考にしてほしい。今回のコラムでは後者、「生きている状態」を生物学的に解説する。細胞でできた生命が、体や細胞を維持できている状態が生きている状態である。

生きているとは

生き物は自分の体を維持している。体を維持するためには、呼吸をして、食べ物を食べて、つねに自分の体を更新して壊れかかったところがあれば補修している。自分の体を維持できている間は生きている状態である。

一つの細胞を考えた場合にも、周りから栄養素と酸素を取り込んで細胞を維持している。細胞の状態を維持できている間は細胞が生きている状態である。

エネルギー

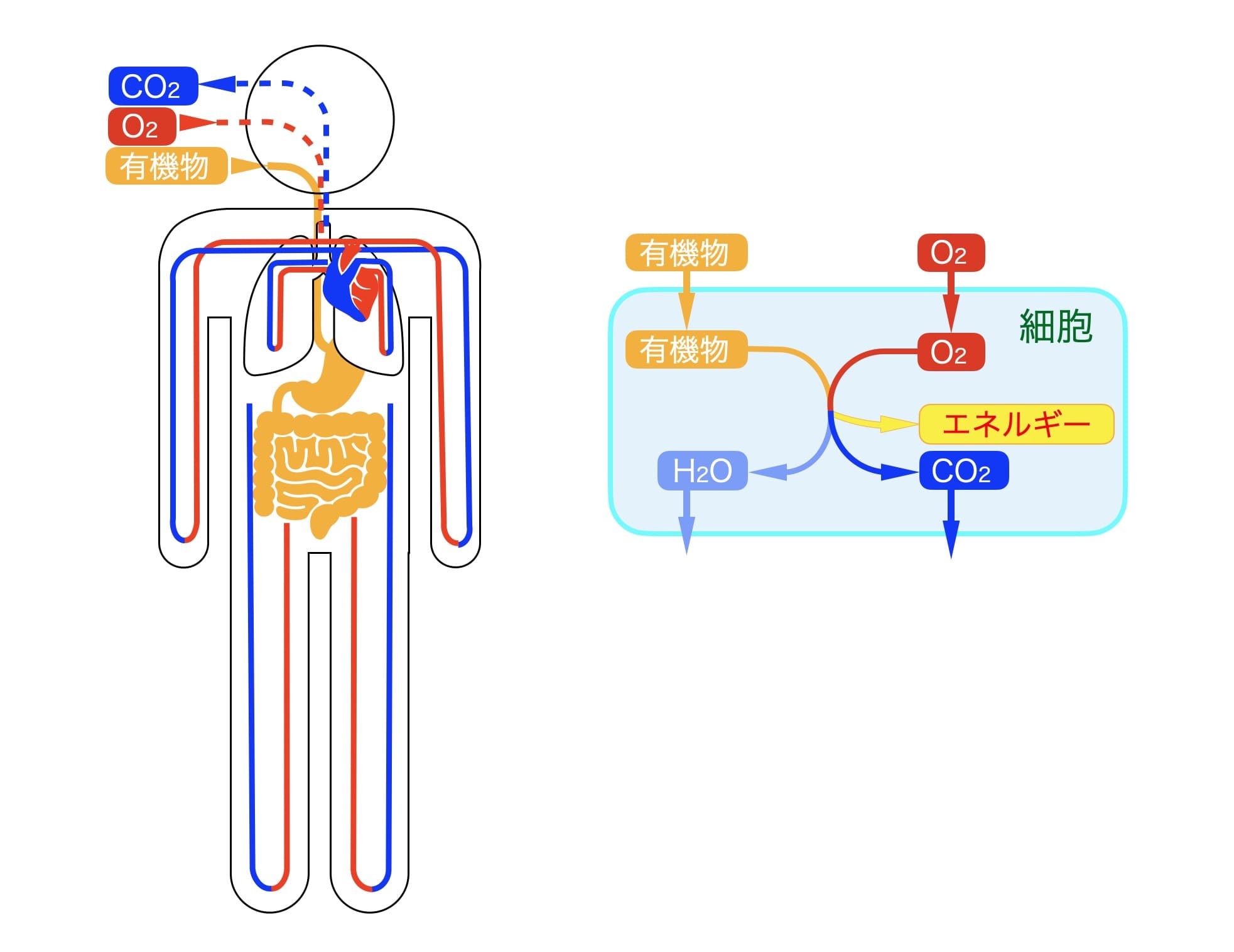

体や細胞の状態を維持するためにはエネルギーが必要である。(専門的には自由エネルギーというが、一般にエネルギーという場合とほぼ同じ意味と理解して良い)。エネルギーを用いて、体や細胞の構成成分を常に更新している。そのために、酸素と食べ物を体の外から取り込み、酸素と栄養素を体中の細胞に分配している。酸素と食べ物が入手できているあいだは生きていることができる。

仮死状態

体の重要な機能が失われると、酸素と栄養源を体の外から取り込むことができなくなる。たとえば、心肺停止の状態がこの状態である。この状態は仮死状態とも言われる。蘇生処置によって心肺が動き始めれば、また生きた状態に戻る。

細胞の場合にも、真空、乾燥、超低温等で、細胞外から酸素や栄養素を取り込むことができなくなると仮死状態になる。しかし細胞をもとの適切な状態に戻せば(細胞の種類によるが) 酸素と栄養源を取り込む能力が回復し、活動を再開する。

動物個体の場合も、細胞の場合も、仮死状態だったものが、酸素と栄養源を取り込む能力が回復せず体や細胞の維持ができなくなると、生きていない、死んだ状態になる。

生命の維持に必要な因子

生命の維持に必要な因子は多数ある。これらの因子の一つでも失われると、生命が維持できなくなる可能性がある。

動物の場合、血液が酸素と栄養素を体中の細胞に供給している。体の活動は神経系によって維持されている。この他にも体の状態を維持する様々な仕組みがあり、それらが正常に機能している場合に生命が維持される。

動物の個々の細胞や単細胞生物の場合には、細胞の周りに栄養素と酸素があり、pHやイオン環境、浸透圧、温度などが適切で、細胞の活動を阻害する成分(毒物等)が無ければ細胞の状態は維持される。

これらを維持するためには、エネルギー、低エントロピー、非平衡、散逸構造等が重要という考え方もある。これらの物理化学的な考え方の何れも重要である(山岸 2023)。

動物の個体にせよ、細胞にせよその状態を維持するために必要な因子は多数ある。これらの因子のそれぞれが重要である。それらの因子の中の一つを特にとりあげて、「これが重要」あるいは「これが生命の本質」と捉えようとすると、しばしば短絡的になる。多数の因子がどの様に有機的に体や細胞を維持しているかに関しては教科書に記載されている。大学の専門的教科書(例えばAlberts, B. et al. 2017)でなくても、小中学校の理科の教科書、高校の生物学の教科書に基本的な仕組みは解説されている。多数の因子のそれぞれが重要である。

以上をまとめると、エネルギー源を外から取り込んで、エネルギーを利用して、体や細胞が維持できている状態が生きている状態である。生命の維持に必要な因子は多数ある。

人工物の問題

一つ厄介な問題として人工物の問題がある。例えば、電気器具をどう考えれば良いだろう(山岸2023)。電気器具のスイッチを入れればエネルギーを使って動作する。電気器具のスイッチを切れば動作しないが、スイッチを入れればまた動く。電気器具のスイッチをいれた状態は「生きている」状態、スイッチを切った状態は「仮死状態」と言えなくもない。

電気器具の製造や動作には人間が関与しているではないか。壊れた時には人間の修理が必要ではないか。もっともだ、「それでは」と言って、人間が関与しない場合だけを考えることにすると、別の厄介な問題が生じる。たとえば、生まれたばかりの人間の赤ん坊は、人間の関与無しには生きていられない。「だから赤ん坊は生きていない」とは誰も言わない。つまり人間の関与の有無を判断の基準にいれようとしてもうまくいかない。

これは、専門家の間でもまだ一致している考え方ではないが、筆者には、無機物基盤の構造体(機械)と有機物基盤の生命(あるいは細胞でできた生命)の様に、構成成分で区別する方法しか両者を区別する方法を思いつかない。細胞でできた生命(あるいは有機物基盤の生命)の体や細胞が維持されている状態が生きている状態である。

さてまとめると、「生きているかどうか」を考える上で、「生きている」ことを定義しようとすると、うまく当てはまらない事柄や物ができてしまう。体や細胞が維持されている間は「生きている」という状態であるが、「生きている」ことを定義しようとするのではなく、「生きている」ことを生物学の体系の中で理解するというのが良いように思う。細胞でできた生命(あるいは有機物基盤の生命)の体や細胞が維持されている状態が生きている状態である。

参考文献

Alberts, B. et al. (2017) 細胞の分子生物学 第6版 (中村桂子他監訳). Newton Press.

山岸明彦 (2023) 宇宙での生命の起源,進化,伝播および探査 第2回 生命の起源と進化. 日本惑星科学会誌 32, 68-122.