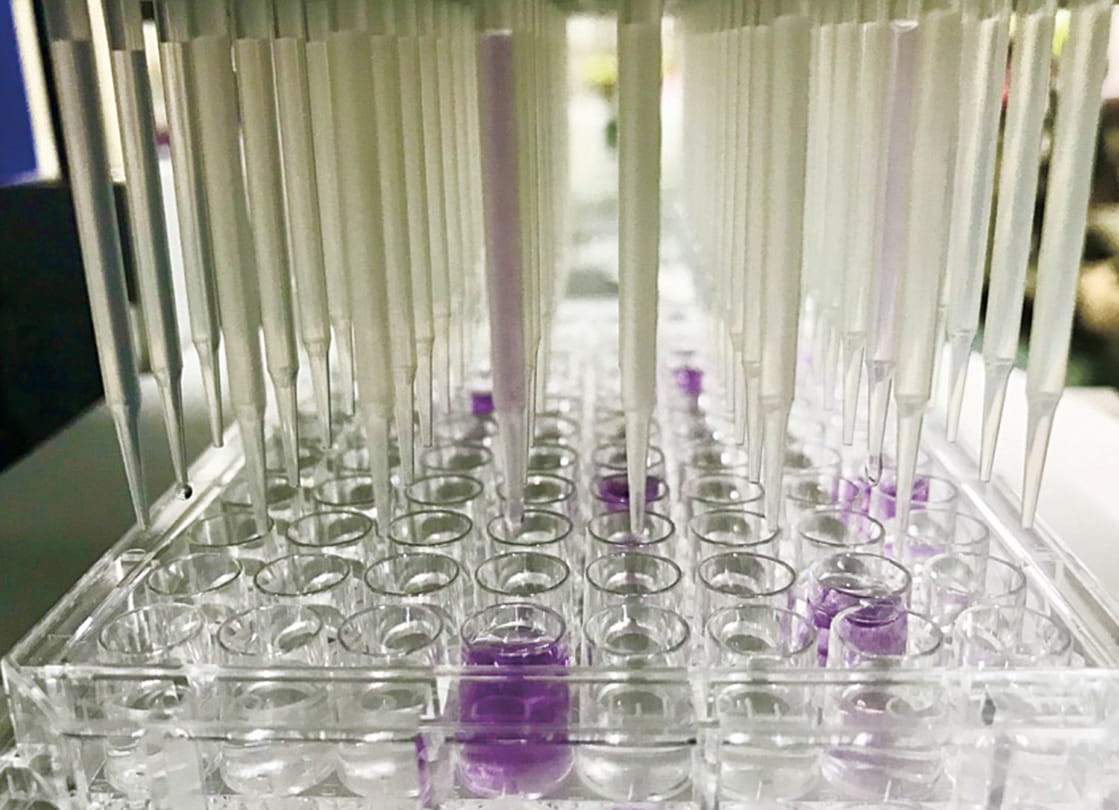

「がんと診断されたら、もう助からない」――かつて当然だったこの認識は、過去のものとなりつつあります。第二次世界大戦中の毒ガス研究をきっかけに血液がん治療薬が誕生し、その後、がん治療は大きく進歩してきました。近年では、ノーベル賞を受賞した本庶佑先生による免疫チェックポイント阻害因子(免疫の働きを抑える“ブレーキ”のような仕組み)の発見から、ニボルマブなどの免疫チェックポイント阻害薬が開発され、従来の治療が効かなかったがんに対しても、希望が見いだせる時代が到来しました。

しかしながら、全ての患者さんが同様に抗がん薬の恩恵を受けられるとは限りません。特に日本のような超高齢社会では、高齢のがん患者さんに対して、治療の効果と副作用のバランスをより慎重に見極める必要があります。加齢に伴って身体機能が変化しやすくなるためです。

これは一見当然のように思えますが、実は臨床現場でその全体像が十分に把握されているとは言い難いです。たとえば、年齢や日常生活の自立度を示すECOG Performance Status(パフォーマンスステータス)といった従来の評価指標では、患者さんの本当の“もろさ”(老年腫瘍学で「フレイル」と呼ばれる状態)を正確に捉えきれないことが明らかになってきました。

私たちは、抗がん薬治療を受ける患者さんを、単に年齢やパフォーマンスステータスだけで区別するのではなく、身体・認知・精神・社会的機能を評価する高齢者機能評価を行いました。その結果、適切にフレイルを見出し、副作用の発現や生存期間の予測が可能であることを報告しました。加えて、薬剤師がフレイルな患者さんに介入することの臨床的な有用性も示しました。この知見は、「超高齢社会で限られた医療資源をどのように配分すべきか」という問いに、一つの答えを示すものでもあります。

薬剤師は、患者さん一人ひとりに寄り添う医療人であり科学者です。フレイルを見極め、適切な薬剤選択や副作用対策を講じることで、薬の効果を引き出し、副作用を抑える役割を担っています。今後も、フレイルに着目した臨床研究を通じ、適切な治療を受けられる社会に貢献します。

(2025 FALL CERT12より)