遺伝子のスイッチを切り替える毒性防御システムを研究

大気汚染物質や、米や魚といった食物に含まれている微量の化学物質など、私たちのごく身近な環境にも、健康を脅かす有害な物質が多く存在している。

生体は、そうした外部の環境ストレスに応答し、体の恒常性を維持する防御システムを備えている。新開泰弘教授は、環境中にある化学物質が生体内で毒性を発現するメカニズムや、環境ストレスに対する生体の応答・防御システムを解明するため、タンパク質などの分子レベルから細胞、さらに個体レベルまで、多様なアプローチで研究している。

これまで研究してきた生体の環境応答システムの一つに、環境の変化に対して遺伝子のスイッチを切り替えて応答する仕組みがある。「よく知られているのが、山本雅之先生(東北大学)のグループが明らかにしたKeap1-Nrf2システムです」と、新開教授。Keap1は、親電子物質のセンサーとして働くタンパク質である。親電子物質とは電子密度の低い化学物質で、タンパク質のチオール(SH)基などと共有結合し、毒性を引き起こすことがわかっている。「Keap1は、通常は転写因子のNrf2を結合して、それが活性化しないよう負に制御していますが、親電子物質によるストレスを受けると、Keap1の機能が抑制され、それに伴ってNrf2が制御を免れて活性化。核に移行して、下流の生体防御に関わる遺伝子の発現を誘導します。これがKeap1-Nrf2経路による毒性防御の仕組みです」と説明する。

新開教授らは、環境中にある有害な化学物質の一つカドミウムに着目。カドミウムも高い親電子性を持ち、高い求核性を持つSH基と共有結合を形成する。新開教授らは、このカドミウムがKeap1を化学修飾してNrf2の活性化を引き起こすこと、さらにメタロチオネインといった遺伝子群の発現を誘導することを確認。Keap1-Nrf2系が、カドミウムに対しても毒性防御システムとして機能していることを明らかにした。

加えてもう一つ、遺伝子のON-OFFスイッチを制御する毒性防御システムとして、HSP90-HSF1システムにも注目する。新開教授によると、ヒートショックタンパク質(HSPs:Heat Shock Proteins)は、タンパク質の変性と細胞の傷害を防ぐ働きがあることが知られている。「HSPsは、常に発現していますが、ストレス条件下でその発現がさらに増えます。一方転写因子HSF1(Heat Shock factor 1)は、通常はHSP90などと結合して不活性化していますが、親電子物質がHSP90のシステイン残基を修飾すると、HSP90-HSF1経路が活性化し、下流のHSPタンパク質を誘導して、毒性を防御します」と言う。

新開教授らは、カドミウムがHSP90のシステイン残基を化学修飾し、転写因子HSF1を活性化することを突き止め、Keap1-Nrf2と同様、HSP90-HSF1システムもカドミウムによる毒性防御機構として働いていることを報告した。

超硫黄分子は生体内で防御機能を果たしているか

現在、新開教授が力点を置いているのが、「超硫黄分子」(サルフェン硫黄)といわれる生体内分子の研究だ。

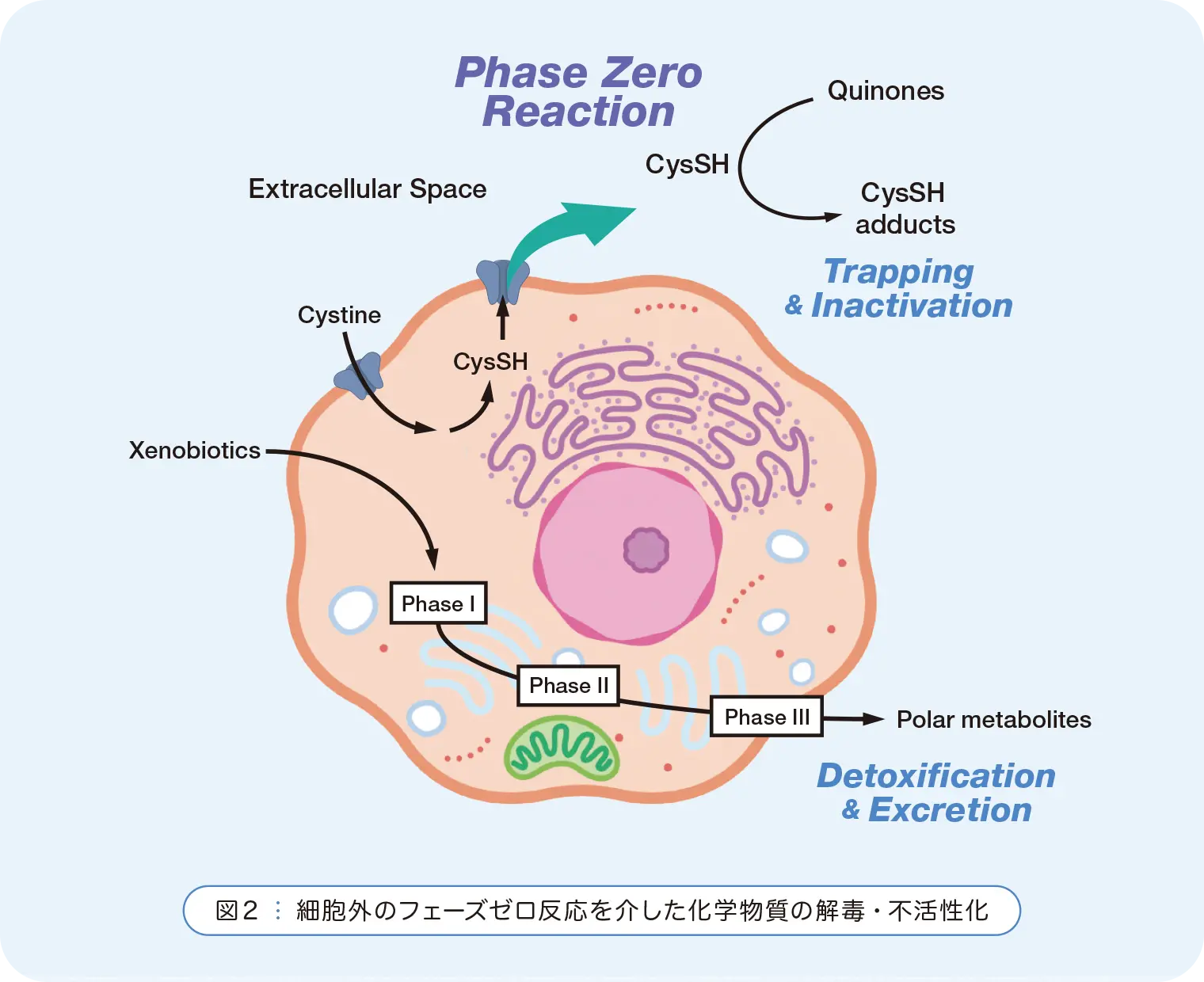

サルフェン硫黄は、6個の価電子からなる硫黄(S)原子で、単独では存在せずに、必ず他のS原子に結合した形で存在し、周囲のS原子と可逆的に転移するという性質を持つ。この性質により、S原子が直鎖状に連結するカテネーションを形成するのが特徴で、SH基にサルフェン硫黄が結合するごとに、パースルフィド、さらにポリスルフィドが段階的に生じていく[図1]。

新開教授が焦点を当てるのは、環境化学物質に対する超硫黄分子の応答反応だ。「我々は、カドミウムなど、反応性の高い環境化学物質に対しても、超硫黄がキー分子となって、生体内で防御的な機能を果たしているのではないかと予想し、研究を進めています」。その一つとして超硫黄構造を持つタンパク質に着目し、環境化学物質に対し、どのような応答反応を示すのか、分子レベルで検討している。

細胞外で毒性防御に働くフェーズゼロ反応を発見

さらに最近、細胞内だけでなく、細胞外で働く防御機能について興味深い発見を報告し、世界の学術界に大きなインパクトを与えた。

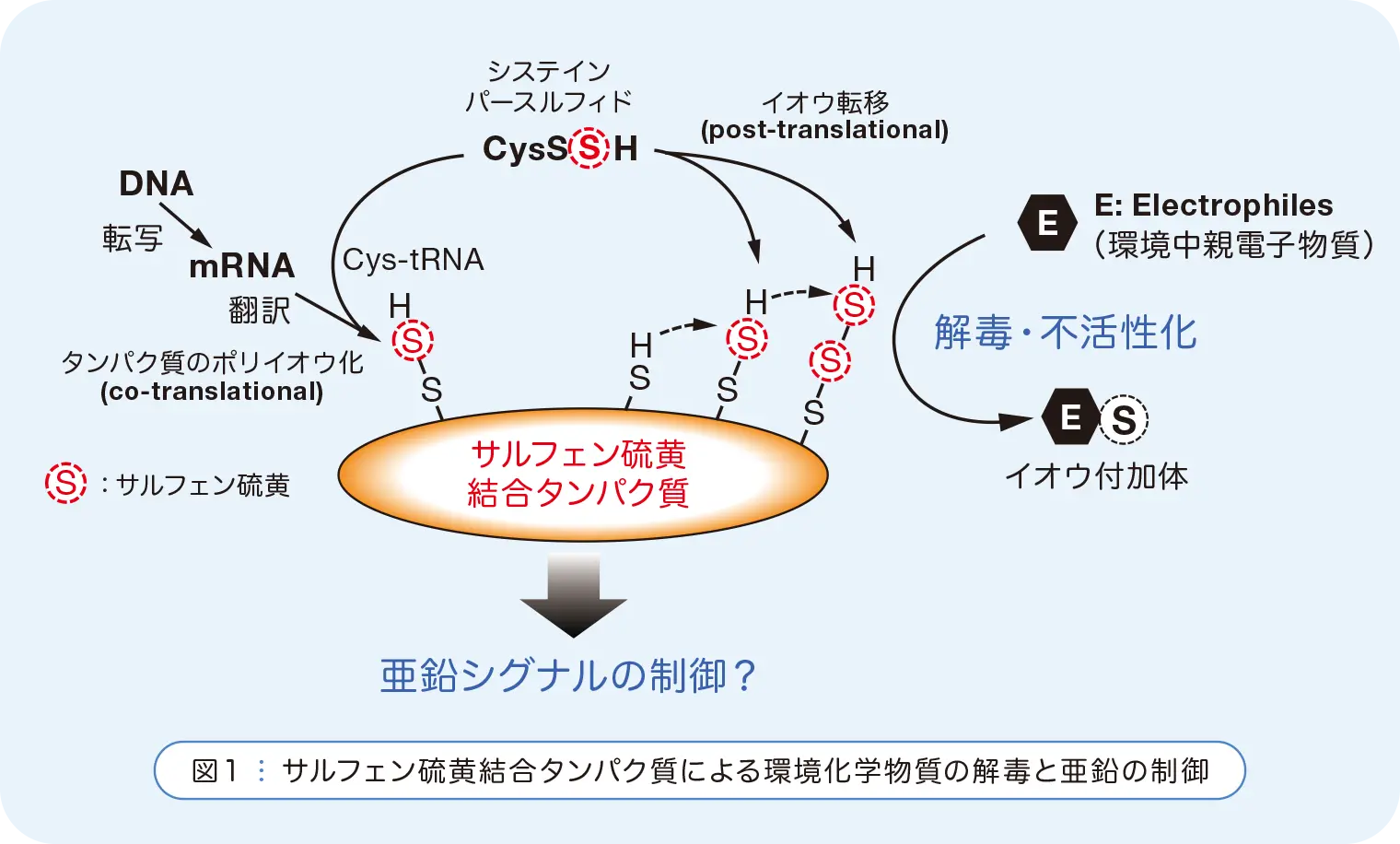

新開教授は、培養細胞を用いた実験で、システインが細胞の外に積極的に放出されていることに注目。この細胞外のシステインが、大気汚染物質として知られるキノン系化合物の毒性防御に働いていることを見出した[図2]。

「侵入してきた化学物質などの異物を細胞内で代謝・解毒する細胞内ストレス応答系については、多くの研究がなされていますが、細胞外の解毒機能を発見したのは、初めてです」と新開教授。細胞内代謝・解毒経路の「フェーズ1」「フェーズ2」「フェーズ3」よりも手前の細胞外で機能することから、「フェーズゼロ反応」と名づけ、さらに詳細な解析を進めている。今後は、マウスなどの個体レベルで、このフェーズゼロ反応がどのように機能しているかも検討していくという。

こうしたストレス応答のメカニズムを明らかにすることで、ヒトの健康維持・増進に貢献していく。