メチル水銀による末梢神経への影響を解明

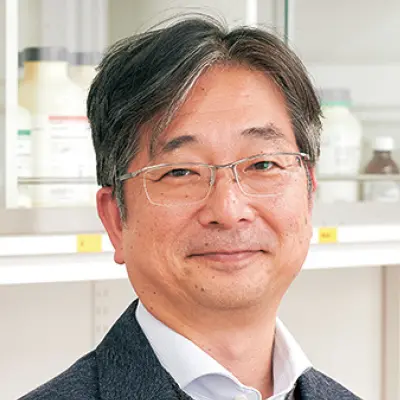

環境中には、人の健康に影響を及ぼすさまざまな有害因子、いわゆる環境汚染物質が存在している。藤原泰之教授らは、その中でも有害金属に着目し、水銀やヒ素、カドミウム、鉛などが、人体にどのような影響を及ぼすのか、またその作用メカニズムや有害金属に対する生体防御のメカニズムを探っている。

注目している有害金属の一つが、メチル水銀(MeHg)だ。「MeHgは、四大公害病の一つである水俣病の原因物質です。非常に毒性が強く、神経系に強い障害を起こします。また、妊婦がMeHgに曝露されると、胎盤を介して胎児の体内にも蓄積し、神経障害を引き起こします。日本だけでなく、海外のさまざまな国で、有機水銀中毒の発生が報告されています」と言う。

MeHgは、小脳や大脳視覚野などの中枢神経系に障害を引き起こすことから、これまで中枢神経系に着目した研究は数多く行われているが、末梢神経系への影響と毒性発現メカニズムについては、ほとんど解明が進んでいない。そこで藤原教授らは、末梢神経系に焦点を絞り、研究に取り組んでいる。

「まずMeHgによる末梢神経系への影響の有無を調べるため、ラットにMeHg水溶液を14日間経胃投与した後、末梢の感覚神経細胞が集まっている後根神経節(Dorsal Root Ganglian:DRG)を摘出して解析したところ、神経線維の大幅な脱落が見られました。つまりMeHgの曝露によって、中枢神経系だけでなく、末梢の感覚神経細胞も傷害を受けることが明らかになりました」

加えて興味深いことに、末梢の感覚神経線維と運動神経線維それぞれに対するMeHg曝露の影響を調べた結果、感覚神経線維だけが選択的に傷害され、運動神経線維はMeHgの影響を受けないことがわかったという。これはなぜなのか。藤原教授らは、次にMeHgによる感覚神経傷害の毒性発現メカニズムを検討した。

MeHgに曝露したDRGにおいて、免疫細胞であるマクロファージの経時的・量的変化を計測したところ、細胞数が増加していることが見て取れた。「これはすなわち、マクロファージといった抗炎症系細胞がDRGに集まることによって、過剰な炎症反応が引き起こされる結果、感覚神経細胞が傷害され、末梢の感覚障害が引き起こされていることを示唆しています」と藤原教授。続く検証で、実際にDGRで炎症性サイトカインの発現が増えていることも確かめた。

水俣病の初期で認められる末梢神経障害、特に感覚神経優位な障害についての研究はまだまだ不十分な状態にある。「今後、マクロファージ活性化抑制による末梢神経細胞死への影響に関する解析も行う必要があります」とのこと。藤原教授らの成果は末梢感覚神経におけるMeHg毒性発現メカニズムを明らかにするのみならず、水俣病の末梢神経障害の理解への貢献が期待されている。

全世界で2億人がヒ素汚染の危険にさらされている

また藤原教授らは、有害金属としてヒ素にも大きな関心を寄せている。ヒ素も、MeHgと同様に強い毒性を示す金属だ。「現代でもヒ素汚染は、世界中で問題になっており、全世界でみると9千万から2億もの人が、10μg/L以上の高濃度のヒ素を含んだ地下水に、飲水を介して曝露されていると推定されています。また別の報告では、アジア諸国で地下水由来のヒ素汚染の危険にさらされている人は、少なく見積もっても6千万人にのぼると推定されています」と、問題の深刻さを語る。

慢性的なヒ素曝露は、様々な疾患、例えば神経疾患や各種のがん、循環器疾患などの深刻な疾病の原因となる。中でも藤原教授らは、ヒ素曝露による心血管障害に関心を持っている。「高濃度のヒ素に長期間曝露すると、台湾風土病として知られた烏脚病に代表される末梢血管障害や動脈硬化症などを引き起こします。ヒ素曝露によるその発症メカニズムは複雑で、よくわかっていませんが、血管内腔の血液凝固・線溶系の機能不全が、発症要因の一つだと考えられます」

藤原教授によると、血管内腔を一層で覆っている血管内皮細胞には、血液が血管内で固まるのを防ぐ作用(抗凝固機能)と、血液凝固の結果として生じた血栓を溶かす作用(線溶機能)がある。例えば、血管が傷つくと、出血を抑えるために凝固系が活性化され、フィブリン線維の網が形成され血球や血小板を絡め込んだフェブリン塊(血栓)を形成して傷口を塞ぐ。その後、血管が修復されると、不要となった血栓を分解するプラスミンの働きによって血栓が除去され正常な血流状態に回復する。血管内皮細胞から分泌される組織型プラスミノーゲンアクチベーター(t-PA)は、プラスミンの産生を促進することで血栓溶解(線溶)に寄与する。一方、血管内皮細胞は、t-PAの阻害因子であるプラスミノーゲンアクチベーターインヒビターI(PAI-1)も分泌しており、過度に線溶が進まないよう抑制的に制御する機構が働いている。「線溶調節を担っている血管内皮細胞がヒ素に曝露することで、このバランスが崩れることが考えられます。例えばt-PA(線溶促進)よりもPAI-1(線溶抑制)の作用が優位になると血管内は血栓形成促進傾向に傾き、それが持続すると末梢血管障害や動脈硬化症の発症・増悪につながると考えられます」と言う。

ヒ素による動脈硬化症発症のメカニズムを解き明かす

ヒ素による血管障害のメカニズムを解き明かすため、藤原教授らはヒト血管内皮細胞をヒ素(亜ヒ酸)で処理したところ、t-PAを介した線溶活性が顕著に低下することを見出した。また、ヒ素はt-PAの線溶活性には直接阻害作用を示さなかったことから、次に、t-PAとPAI-1の発現を遺伝子レベル及びタンパク質レベルで測定した。その結果、PAI-1の発現レベルに変化は認められず、線溶活性を担っているt-PAの発現低下のみが確認された。これにより、ヒ素がt-PAの発現を選択的に抑制することで、血管内皮細胞のt-PAを介した線溶活性が低下し、血栓形成促進傾向に傾けることが確かめられた。

続いて分子レベルの解析から、そのメカニズムも明らかにしている。「ヒ素はKeap1-Nrf2経路を介して、t-PAの産生を選択的に抑制していることを明らかにしました」。血管内皮細胞がヒ素にさらされると、Keap1と呼ばれるタンパク質によって活性制御を受けていた転写因子Nrf2がKeap1から解離して核内移行し、t-PAの遺伝子発現を抑制する。これによりt-PAタンパク質の産生が阻害され、結果として線溶活性を阻害するというわけだ。さらにマウスを用いた検討も実施。細胞レベルだけでなく、動物個体レベルでも、ヒ素がt-PAの発現を抑制することも確認した。

有害金属による環境汚染は、今も世界で深刻な問題をもたらしているが、いまだわからないことが数多くある。藤原教授らの原因究明の成果が、いずれ有害金属などの環境汚染物質による病気の予防や治療法の開発につながっていく。