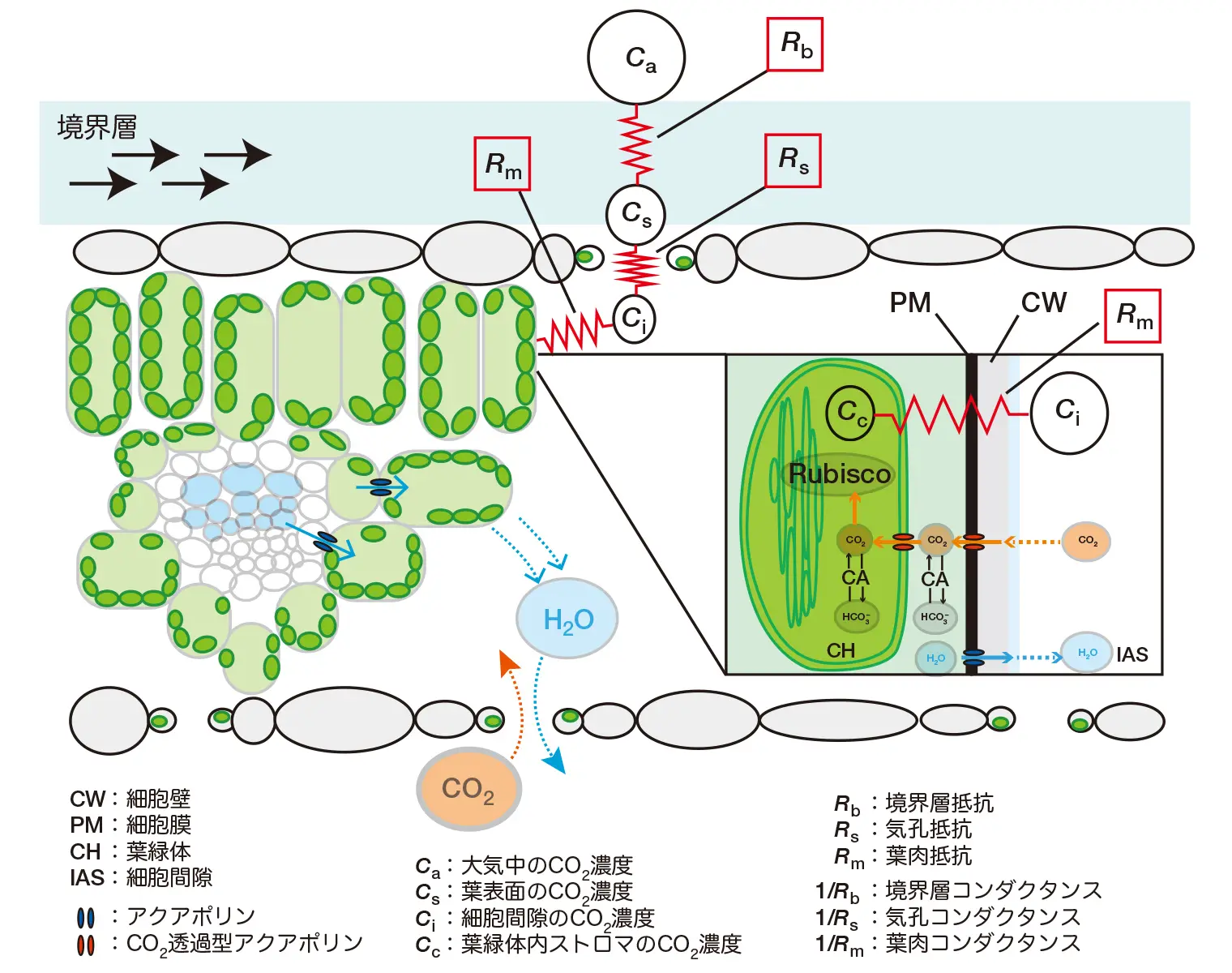

光合成によるCO₂の吸収を阻む気孔抵抗と葉肉抵抗

陸上植物は、光合成によってCO₂と水から炭水化物を作り出し、それをエネルギー源として成長する。外気中のCO₂は、葉の表皮にある気孔から葉内に入ると、細胞間隙、細胞壁、細胞膜を通って細胞質内へと拡散され、葉緑体で固定される。「しかし葉から取り入れたCO₂が、すべて葉緑体まで到達するわけではありません。途中にいくつか抵抗があり、そこを通るたびにCO₂濃度が低下していきます」と、溝上祐介助教は説明する。第一関門は気孔(気孔抵抗)で、葉内に入ってからは、細胞間隙や細胞壁、細胞膜、細胞質、さらに葉緑体包膜にも抵抗(葉肉抵抗)があるという。「気孔抵抗の存在は以前から知られていましたが、最近の研究で、葉肉抵抗も無視できないほど大きいことがわかってきました」(図)

葉内(液相)におけるCO₂の拡散速度は、外気や細胞間隙(気相)中のわずか1/10,000程度しかない。溝上助教の研究では、大気と概ね同じ400ppmのCO₂濃度環境で、植物の光合成によるCO₂吸収を調べると、CO₂濃度は細胞間隙で300ppmに、葉緑体では200ppmに減少することがわかった。「外気から細胞間隙までの距離に比べ、細胞壁表面から葉緑体までの距離は短いにもかかわらず、CO₂濃度の減少度合いは、ほぼ同じでした。それだけ葉肉抵抗が大きいということです」

これら抵抗値の逆数は、CO₂の「通りやすさ(コンダクタンス)」といえる。溝上助教は、多様な環境で、植物がどのようにCO₂のコンダクタンスを調節し、生命を維持しているのかに関心を持っている。とりわけ注目するのが、葉肉コンダクタンスだ。

葉肉コンダクタンスに対するPIPアクアポリンの関与を検討

「葉肉コンダクタンスを決定する要因は、大きく形態的要因と生化学的要因に分けられます」と溝上助教。形態的な要因として重要性が指摘されているのは、細胞間隙の構造や、葉緑体が細胞間隙に面している面積、さらに細胞壁の厚さだ。一方、生化学的な要因としては、細胞膜局在型アクアポリン(PIP aquaporin)と、カルボニックアンヒドラーゼ(CA:Carbonic Anhydrase)の関与が考えられているという。

「PIPアクアポリンは、細胞膜で水の拡散を促す水チャネルとして発見されました。それが最近、PIPアクアポリンの分子種の中に、CO₂を透過させるものが報告され、葉肉細胞でのCO₂拡散にも関与しているのではないかと注目が集まっています。しかしどの分子種がCO₂拡散に関与しているのか、分子種の種類も、メカニズムも、分かっていません」。溝上助教は、シロイヌナズナの13種のPIPアクアポリンについて、CO₂拡散に関与しているものがないか検討している。

例えば乾燥下では、CO₂拡散速度が低下することが知られている。乾燥ストレスがかかると、植物ホルモンの一種アブシジン酸(ABA)が生成され、それが気孔を閉鎖して水が失われるのを防ぐことはわかっていた。溝上助教らは、ABA欠損変異体と、タバコ(Nicotiana plumbaginifolia)の野生型を用いて葉肉コンダクタンスとの応答を調べ、乾燥条件下では、ABAは気孔コンダクタンスだけでなく、葉肉コンダクタンスの低下にも関与している可能性を発見している。

そこで本研究では、シロイヌナズナのPIPアクアポリンの中に、乾燥ストレス下でABAによる葉肉コンダクタンスの低下を防ぐ分子種を突き止めようとしている。その他、高湿度条件下で葉肉コンダクタンスの低下に関わる分子種についても探索している。「これらを見つけられれば、将来、あまり水を使わずに多くのCO₂を取り込める植物を作出することも可能になるかもしれません」

一方CAは、葉肉細胞に溶け込んだCO₂を重炭酸イオン(HCO3-)に変換し、吸収に寄与する働きを持っている。CO₂濃縮機構を備えているC4植物とは違い、CO₂濃縮機構を持たないC3植物にもCAが多く含まれていることがわかっているが、一体どのようにCO₂拡散に活用しているのか、メカニズムはいまだ不明のままだ。溝上助教はその解明にも力を注いでいる。

葉から水滴が溢れ出すワケ

水孔からの溢液現象を研究

さらに最近、葉の水孔について興味深い研究成果を報告している。

「早朝に植物の葉を見ると、葉から溢れ出した水滴がたくさんついていることがあります。葉の周縁部には、水孔と呼ばれる気孔と似た孔があり、早朝や暗く高湿度の環境下で、水を排出することが知られています」と溝上助教。しかしなぜ水を排出するのか、溢液現象の詳細なメカニズムやメリットはわかっていなかった。

溝上助教らは、草本種4種と木本種3種、及び人工気象機内で栽培したイチゴを用い、葉からの水の損失のうち、水孔からの溢液排出量がどの程度を占めるのかを定量的に測った。その結果、葉からの水の蒸散速度と溢液排水速度は、植物種によってさまざまだったが、高湿度環境では、蒸散によって失う水量と溢液によって失う水量は同程度で、溢液の影響は決して無視できないことが判明した。「また水孔を塞いで溢液排出できなくすると、葉の細胞間隙内の空隙に水分が沁み出すことも示唆されました。細胞間隙への水分の流入は、細菌感染のリスクを高めます。それらを防ぐための、いわばセーフティバブルとして水孔からの溢液排水が機能していると考えられます」と考察した。

植物が多様な環境にいかに対応し、生育していくのか。溝上助教の研究が、脱炭素や食糧問題といった地球規模の重要課題に解を与えることになるかもしれない。