スギ・ヒノキ花粉の季節はまもなく終了します。今年は昨年より花粉の飛散量がやや多いと予測されていました。4月18日に日本気象協会が発表した速報によると、大阪市では例年の2.3倍、昨年の5.1倍と、非常に多い飛散量となりました(参考1)。一方、東京(千代田区)では、例年および昨年の7割程度にとどまり、予測よりも少ない見通しとなっています。

東京で予測を下回った理由について、日本気象協会は、スギの花芽の生成が当初の予想より少なかった可能性や、花粉の飛散ピーク時にまとまった雨や雪の日が多く、飛散量が抑えられたことが影響しているとしています。実際、東京では3月上旬から4月上旬にかけて、1日の降水量が10mm以上となった日が平年の2倍近い10日もありました。

Hay Fever、花粉症の歴史

花粉症は、花粉が原因となって引き起こされるアレルギー性鼻炎やアレルギー性結膜炎のことです。私自身が花粉症を自覚したのは、1993年(平成5年)でした。昭和の時代には花粉症を意識することは無かったように思います。

「花粉症」という言葉が一般に広く知られるようになったのは、いつ頃だったのでしょうか。私の友人は1970年代に高校生としてアメリカに留学していました。ホームステイ先の子どもがずっと鼻をグズグズさせていたので尋ねたところ、"I have hay fever." と返ってきたそうです。友人はそれを季節性アレルギーのことだと理解しましたが、「hay fever」が「花粉症」を意味することをはっきり認識したのは、1990年代に入ってからだったそうです。

花粉症の歴史は、1819年にJ. Bostockがイネ科の花粉による症状をHay feverと診断したことに始まります(参考2)。Bostock は1828年にHay feverについて初めて報告し、1873年にC.Blackleyが、詳細な臨床観察を通じて、原因が花粉であることを確認しました。

欧米では、早くからHay feverの患者が多数存在していましたが、日本では1920年頃まではほとんど見られませんでした。1938年に東京科学博物館(現・国立科学博物館)の今関が、一般市民向けにHay feverを花粉熱として紹介し、ブタクサ花粉症への注意を喚起しています(参考5)。研究論文としては、1960年に荒木によってブタクサ花粉症を、1964年に堀口・斎藤がスギ花粉症を、それぞれ初めて報告しました(参考3,4)。

日本における花粉症の増加

新井・中川(参考6)の「茨城県南部のスギ花粉症」に関する研究報告によると、スギおよびヒノキ科の花粉総数は1988年以降に増加の傾向が認められ、特に1990、1993、1995年が大量飛散年で、症例数も増加したとされています。中でも1995年は飛散量が飛び抜けて多く、患者数も増加しました。

患者数の増加は、その後も続きました。全国の耳鼻咽喉科医とその家族を対象としたアレルギー性鼻炎に関する全国調査が、1998、2008、2019年に実施されています(参考7)。アレルギー性鼻炎全体の有病率は29.8%→39.4%→49.2%、花粉症の有病率は19.6%→29.8%→42.5%と上昇しました。また、スギ花粉症は16.2%→26.5%→38.8%、スギ以外の花粉症も10.9%→15.4%→25.1%と、それぞれ顕著に増加しています。

受粉と種子形成における裸子植物と被子植物の違い

種子を形成して繁殖する植物は、裸子植物と被子植物に分けられます。花粉症の原因として最もよく知られているのは、裸子植物であるスギとヒノキの花粉です。被子植物ではシラカンバ、ハンノキ、イネ科植物、ブタクサ、ヨモギなどが花粉症の原因として知られています。

春に私たちの目を楽しませてくれるサクラやチューリップなど、色とりどりの花を咲かせる植物はすべて被子植物です。改めて「花」とは何かを確認すると、がく片・花弁・おしべ・めしべという器官をもつ、被子植物特有の生殖器官を指します。

被子植物のめしべの下部には子房とよばれるふくらんだ部分があります。子房は袋状の器官で、その内部に胚珠(はいしゅ)が包まれています。めしべに花粉が付着して受粉が起こると、花粉内の精細胞が胚珠内の卵細胞に向かって移動し、受精が行われます。その結果、胚珠は種子に、子房はふくらんで果実になります。

一方、裸子植物にはこのような典型的な花はなく、雄花穂(おばなすい)や雌花穂(めばなすい)と呼ばれる構造で花粉や胚珠を形成します。これらの構造は生殖器官としての役割をもち、広い意味で「花に相当する器官」といえるでしょう。

裸子植物の雌花では、胚珠が子房に包まれず、外にむき出しの状態で存在します。花粉が直接胚珠に付着して受粉が起こり、受精によって種子が形成されます。つまり、被子植物では種子が果実(子房)に包まれて形成されるのに対し、裸子植物では種子がむき出しのまま形成されるという違いがあります。

花粉の運ばれ方

裸子植物も被子植物も、花粉を雌の器官に届ける必要があります。ただし、その方法や器官の構造には違いが見られます。

裸子植物では、花粉は一般に風によって運ばれます(風媒)。雄花穂から放出された花粉が風に乗って飛び、雌花穂の胚珠に直接届きます。虫や鳥などの送粉者に依存しないため、「花」は小さく地味で目立たない構造になっていますが、大量の花粉を生産することで、受粉の確率を高めています。

一方、被子植物では、花粉がめしべの柱頭に届くことで受粉が始まります。その送粉様式にはいくつかのタイプがあり、風によって運ばれる風媒(イネ、トウモロコシなど)のほか、昆虫によって運ばれる虫媒(サクラ、アサガオなど)、鳥によって運ばれる鳥媒(ツバキ、ウメなど)、さらには水流によって運ばれる水媒(キンギョモなどの水草)もあります。

春先は昆虫が少なく、2〜3月に咲く花には鳥媒花が多くあります。冒頭の写真は,ウメの枝にメジロがとまり、蜜を吸っているところです。

花粉症の原因植物の受粉は風任せ

スギ花粉は、直径が約0.03ミリと非常に小さく軽いため、風に乗ると数十キロメートル先まで飛散します(参考8)。このように広範囲に運ばれることで、交配の機会が広がります。

しかし、受粉できるかは風任せであり、花粉が偶然、雌花の胚珠に到達するかにかかっています。実際には、多くの花粉が地面に落ちたり、海に流れたりして受粉には至りません。そのため、裸子植物は受粉の確率を高めるために、膨大な量の花粉を放出します。

一方、虫媒や鳥媒によって受粉する被子植物の花には、さまざまな色や形が見られます。上向きに咲く花もあれば、下向きに咲く花もありますが、これはそれぞれの花が依存する花粉媒介者(送粉者)との関係によるものです。虫媒花や鳥媒花は、蜜を用意して昆虫や鳥を引き寄せ、その体に粘り気のある花粉をしっかり付着させて、他の花へと運ばせます。裸子植物では大量の花粉の生産に費やされていたエネルギーが、被子植物の虫媒花や鳥媒花では、こうした送粉の仕組みの構築に振り向けられているとも考えられます。

なお、花粉症の原因となる被子植物は、主に風媒花です。風媒花は送粉を昆虫や鳥に頼らないため、花は小さく目立たず、カラフルな花弁や蜜腺、香りなどをもちません。また、花粉は粘性がなく、さらさらとしていて風に乗りやすい性質をもっています。

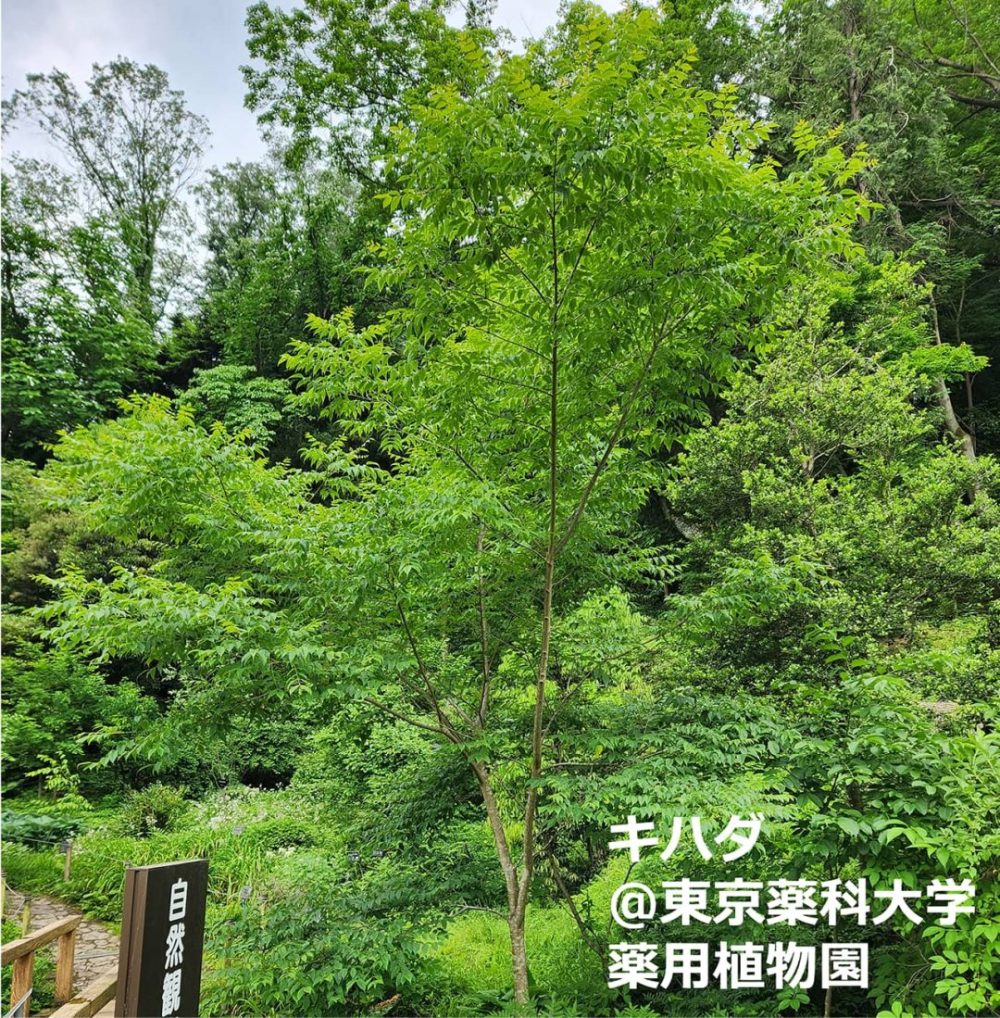

とはいえ、すべての風媒花が花粉症の原因となるわけではありません。たとえば、ホウレンソウは風媒花ですが、花粉症の原因とはされていません。裸子植物のマツやイチョウの花粉も風によって運ばれますが、一般的には花粉症の原因とはなっていません。花粉症の発症には、花粉の飛散量や飛散距離、そしてアレルゲンとなるタンパク質を含むかどうかといった要因が深く関係しています。

花の多様化

スギやヒノキの花粉の飛散が落ち着く頃、色とりどりの花が咲き始めています。気温の上昇とともに昆虫たちの活動が活発になり、被子植物はそれぞれの花を咲かせて虫たちを引き寄せています。

進化の過程で、顕花植物(花を咲かせ、実を結び、種子によって繁殖する高等植物)は、およそ1億3千万年前に出現したと考えられています。そして、ミツバチとの共進化によって蜜を豊富に含む花が多様化し始めました。その後、他のさまざまな昆虫との共生によってさらに花の多様化が進み、鳥を送粉の媒介者とする花も現れるようになったと考えられます。

裸子植物として知られる植物は1000種に満たない数ですが、これに対して被子植物は25万種以上が知られています。このように被子植物が大繁栄した理由には、胚珠の構造や高度な生殖戦略が関係していると考えられています。

日ごとに野や山の景色、街路樹の彩りが変化するこの季節は、生命の営みがいっそう活発になる時期でもあります。

参考

1. 日本気象協会、2025年 春の花粉飛散予測(第6報)~スギ、ヒノキ花粉シーズン終了へ 大阪は最近10年で最多に(速報値)、2025年4月18日発表、https://tenki.jp/pollen/expectation/

2. 厚生労働省、花粉症Q&A集(平成21年花粉症対策用)医療従事者向け、https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/kafun/iryojyuji-qa.html

3. 荒木英齊、花粉症の研究 : I. 空中花粉の季節的変動、アレルギー 9:648-655 (1960)

4. 堀口申作、斎藤洋三:栃木県日光地方におけるスギ花粉症.Japanese cedar pollinosisの発見.アレルギー 13:16-18 (1964)

5. 寺西秀豊、国立科学博物館の企画展 「花粉と花粉症の科学」にみる花粉症対策、厚生連高岡病院、報告(2017)https://www.kouseiren-ta.or.jp/n-tnouson/kaisi/kaisi_35/350341.pdf

6. 新井 峻、中川暁子、茨城県南部のスギ花粉症、耳鼻臨床、94:125-129 (2001)

7. 松原 篤ら、鼻アレルギーの全国疫学調査2019 (1998年, 2008年との比較) : 速報―耳鼻咽喉科医およびその家族を対象として、日本耳鼻咽喉科学会会報、123(6) 485-490 (2020)

8. 新田 裕史、スギ林とスギ花粉、国環研ニュース 12巻3号(1983)