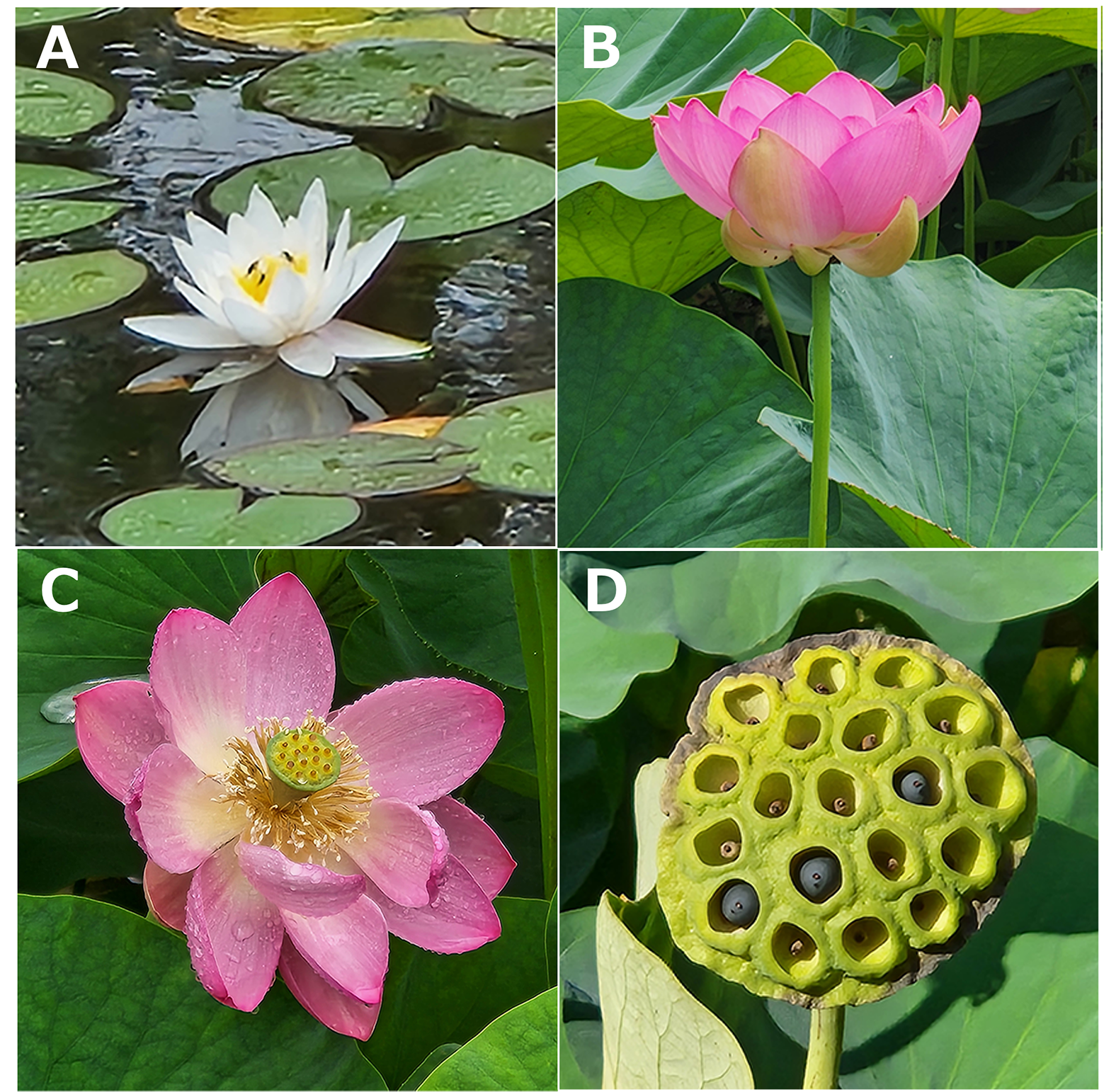

スイレン(睡蓮)とハス(蓮)は、夏の水辺を彩る代表的な水生植物です。よく似た環境に生育し、花の印象も似ています。スイレンは通常、切れ込みのある葉を水面に浮かべ、花も水面近くに咲きます(写真A)。一方、ハスは、切れ込みのない葉と花を水面から高く立ち上げて咲きます(写真B)。

エジプトのスイレン

古代エジプトでは、ナイル川に咲く青や白のスイレンが、神聖な植物として崇拝されていました(参考1)。青いスイレンは、朝に花を開いて夕方に閉じる開閉のリズムが太陽の運行を想起させることから、再生や創造の象徴とされました。一方、白いスイレンは、夜に開花して朝に閉じることから、青いスイレンと対をなし、宇宙の秩序や時間の循環を象徴すると考えられていました。その美しい姿から、スイレンは「ナイルの花嫁」ともよばれました。現在でも、スイレンはエジプトの国花とされています。

西洋と日本の美術におけるスイレンとハス

このようにエジプトでは長い歴史的背景をもつスイレンですが、ヨーロッパではそれほど注目されていませんでした。スイレンを中心的なモチーフとした絵画といえば、印象派画家クロード・モネ(1840–1926)による《睡蓮》の連作が、あまりにも有名です。モネは晩年、フランス・ジヴェルニーの自宅に日本庭園風の庭を造り、池にスイレンを植えてその風景を繰り返し描きました。その数は250点にも及びます。しかし、モネ以前に西洋でスイレンが積極的に描かれたことは、ほとんどありませんでした。

同様にハスも、西洋美術ではあまり描かれませんでした。ハスはヨーロッパに自生しておらず、ほとんど知られていなかったことが一因として考えられます。

日本におけるスイレンの描画も、江戸時代以前は稀でした。スイレン属の原産地はパプアニューギニアや東南アジアを中心とした熱帯から温帯地域ですが、日本に自生するのはヒツジグサ1種のみです。現在、公園や庭園の池で見られるスイレンの多くは、明治時代以降に導入された外来種や園芸品種に由来します。

一方、ハスは、仏教美術において極めて重要です。江戸時代の浮世絵にも、仏教的な象徴性を帯びたモチーフや風景の一部として、ハスが登場します(参考2)。

仏教におけるハスと、植物としての特性

仏教発祥の地であるインドは、ハスの原産地でもあります。仏教においてハスは、極楽浄土に咲く花として象徴的な存在であり、天界の美しさを地上に表すものとされています。仏像の多くは、ハスの花(蓮華)を模した台座(蓮華座)に坐しており、この蓮華座は「悟りに至った清らかな境地」を象徴しています。

ただし、ハスが神聖視されたのは、仏教が成立する以前からでした。仏教の成立は紀元前6世紀頃とされますが、紀元前13世紀頃に成立したヒンドゥー教においても、ハスは神聖な植物とされていました。ヴィシュヌ神や女神ラクシュミーは、ハスと深く結びついた神々です。こうした既存の宗教文化における「聖なる象徴」としてのハスを、仏教は受け継いだと考えられます。

ハスが仏教において象徴的な花とされる理由は、その植物としての特性にあります。ハスは泥の中に根を張りながらも、まっすぐに茎を伸ばして水面上に顔を出し、清らかな花を咲かせます。この姿は、「煩悩という泥の中にあっても、悟りという清らかな花を咲かせる」という仏教の教えと重なり合うものです。

また、ハスには独特の開花パターンがあります。花は早朝に開き、昼には閉じるというサイクルを、四日間にわたって繰り返します。この開閉の様子は、「段階的な開悟」の象徴ともされます。

ハスの花は、一日目の朝にわずかに開いて昼には閉じ、二日目に最も美しく咲いてまた閉じます。三日目・四日目はさらに大きく開き、四日目の夕方に花びらが散ります。童謡「ひらいた ひらいた」で「開いたと思ったら、いつの間にかつぼんだ」と歌われる「れんげの花」は、レンゲソウ(ゲンゲ)ではなく、開閉を繰り返すハスの花(蓮華)を指しています。

植物分類学から見たスイレンとハス

かつて、ハスはスイレン科に分類されていましたが、遺伝子解析の結果や葉・根などの形態的な違いにより、分類が見直されました。

APG体系は、分子系統解析(DNA解析)に基づく被子植物の分類体系です。この体系において、スイレン科はスイレン目に、ハス科はヤマモガシ目に分類されています。2016年に公表された第4版(APG IV)では、被子植物は64の目に分類されており、スイレン目は最も初期に分岐した系統の一つとされています。一方、ハス科の属するヤマモガシ目は、真正双子葉類に分類される比較的新しい系統です。

スイレンとハスは、染色体の数にも違いがあります。スイレン科スイレン属では、染色体の基本数は14で、二倍体、四倍体、六倍体などが知られています。これに対して、ハス科ハス属の基本数は8で、多くは二倍体です。

スイレンとハスの繁殖

スイレンやハスは、種子繁殖と栄養繁殖の両方で繁殖します。栄養繁殖とは、胚や種子を経由せず、栄養器官(根茎・葉など)から新しい個体を生じさせる無性生殖の一種です。スイレンもハスも、通常は種子繁殖よりも栄養繁殖の方が主要な繁殖手段となっています。

スイレンの栄養繁殖には、主に「むかご」による方法と根茎による方法があります。むかごは、葉の付け根などに形成される小さな芽の一種で、養分を蓄えて肥大化し、離脱後に独立した新しい個体として成長します。熱帯性のスイレンではむかごによる繁殖が行われ、温帯性スイレンは主に根茎によって繁殖します。

ハスも栄養繁殖が主であり、地下を横に伸びる根茎(レンコン)が分岐し、そこから新しい芽を出し成長します。生育環境が安定している場合、この方法は効率的かつ確実です。なお、レンコンが形成されるのは、花が咲く前の5月頃までです。春から夏にかけて地下茎は細長く伸び、多く枝分かれします。その先端が秋から冬にかけて肥大し、でんぷんを蓄えることで太いレンコンになります。

ハスの種子による繁殖は、自然環境下では発芽までに時間がかかり、条件も限定されます。そのため、頻繁に見られるわけではありません。しかし、遺伝的多様性の維持手段として重要です。特筆すべきことは、ハスの種子には、非常に長い休眠期間を経ても発芽する能力があることです。有名な例として「大賀ハス」の事例があります。

2000年の時を超えた大賀ハス

ハスの花の中心部には、花托とよばれる、蜂の巣のような形をした構造があります(写真C)。ハスが「ハチス」ともよばれるのは、この花托の形に由来するという説があります。花托は、花弁が散った後に「果托」へと成長し(写真D)、受粉した雌しべは成熟して褐色になり、硬い果皮をもつハスの実となります。

1951年(昭和26年)、千葉県にある東京大学検見川厚生農場(現・東京大学検見川総合運動場)の泥炭層から、植物学者の大賀一郎(1883-1965)が、古代のものと推定されるハスの実を3粒発掘しました。同じ地層から出土した丸木舟について、シカゴ大学に放射性炭素による年代測定を依頼したところ、約3000年前のものであることが判明しました(参考3)。これによってハスの実も、2000年以上前のものであると推定されました。

同年5月、大賀博士は、東京・府中町(現・府中市)の自宅で発芽実験を行い、3粒のうち1粒が見事に発芽しました。その様子は、当時の記録映像に残されています(参考4)。翌年7月、この古代ハスが開花しました。このことは新聞などで大きく報道され、海外でも注目されました(参考3, 5)。このハスは「大賀ハス」と名づけられ、株分けされたものが各地で栽培されています。

800年の時を超えた中尊寺ハス

府中市の郷土の森公園修景池には、大賀ハスをはじめ、大賀博士にゆかりのあるハスが種々植えられています。その一つに中尊寺ハスがあります。

1950年(昭和25年)、平泉・中尊寺金色堂の発掘調査において、奥州藤原氏第四代・藤原泰衡(1155-1189)の首桶から、約100粒のハスの実が発見されました。その一部が大賀博士に託され、博士の没後、門下の長島時子博士(恵泉女学園)に引き継がれました。長島博士は1984年に発芽、1989年に開花に成功します(参考6)。このハスは「中尊寺ハス」と命名され、中尊寺の池に植えられました。

およそ800年の眠りから目覚めた中尊寺ハス。その背景には、奥州藤原氏の栄華と衰亡や、源頼朝と義経の劇的な物語があります。ハスの花が咲く季節に中尊寺を訪ね、清らかに咲くハスの姿に、過ぎし時代を重ねてみたいものです。

参考

1. Waterlily, Encyclopedia of Life, National Museum of Natural History, https://eol.org/pages/60384/articles

2. 文化遺産オンライン、歌川広重、東都名所 上野不忍蓮池、 https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/284403 ; 鈴木春信、風流六哥仙 僧正遍昭、 https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/410524

3. 大賀一郎 ハスとともに六十年、日本図書センター、1999年

4. 古代ハス発芽実験開始、5月7日 古代ハス発芽実験を開始した日、NHKアーカイブス、回想法ライブラリー、 https://www2.nhk.or.jp/archives/kaisou/detail/?das_id=D0009100037_00000

5. 郷土の森公園 修景池(ハス池)、府中市HP、 https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/kankyo/koen/kyoudonomori-kouen-syuukeiike.html

6. 内城弘隆編著、よみがえったハス、ツー・ワンライフ社、2020年