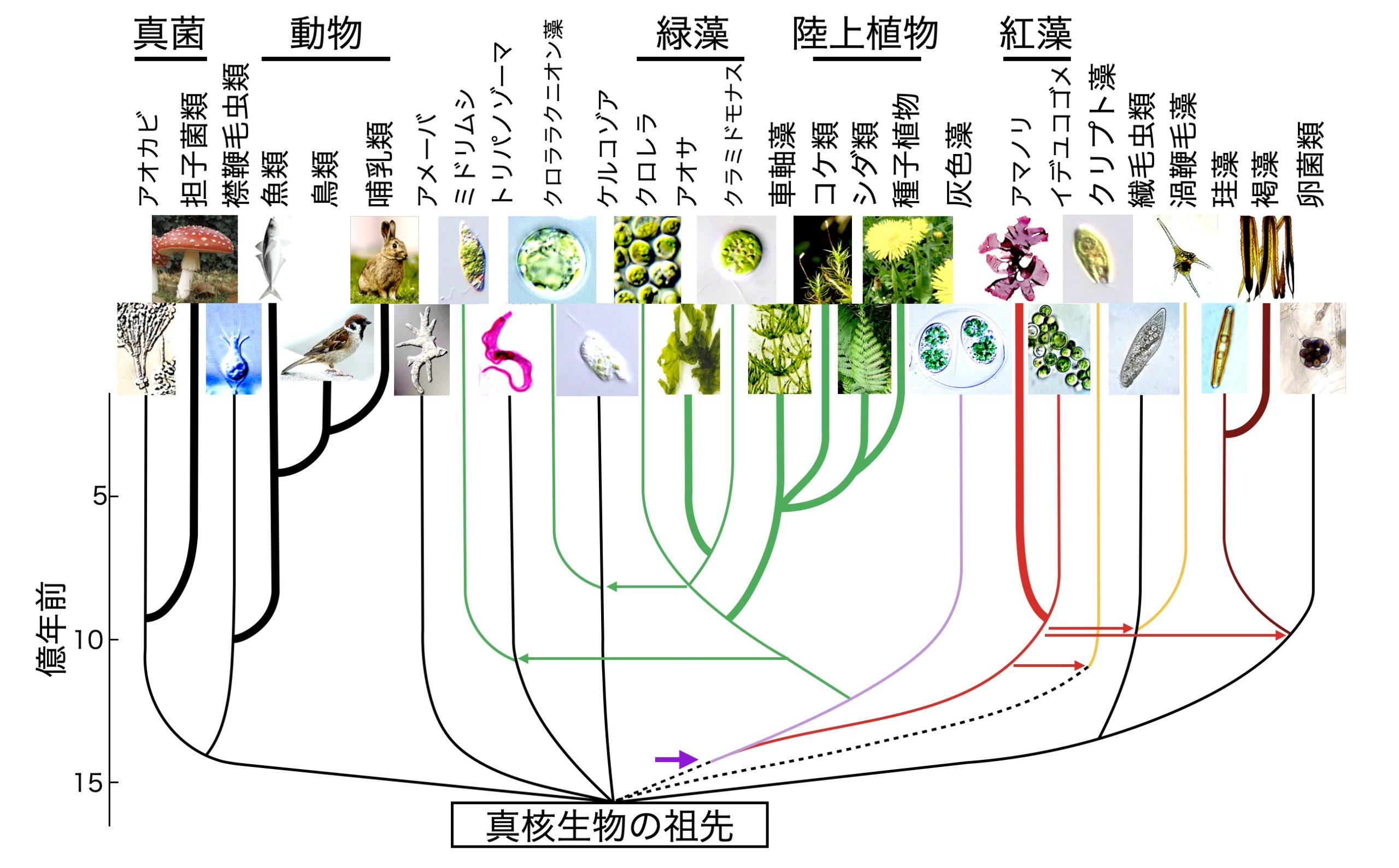

右上の図は真核生物の系統樹を模式的に書いたものである。この図は、Baldauf (2003)の論文で報告された分岐とTimetree of Life (Hedges and Kumar 2009)という本にまとめられている分岐年代(多数の遺伝子からの推定をまとめた値)を元に、真核生物の系統樹を模式的に示している。

細線は単細胞真核生物、太線は多細胞真核生物、色の付いた線は光合成能をもつ生物である。紫の太矢印がシアノバクテリアの一次共生、緑と赤の矢印が緑藻と紅藻の二次共生で、二次共生についてはコラム中程で解説する。単細胞真核生物が様々な生殖様式で適応放散したあと、様々な生活環をもつ多細胞生物が誕生した。生物はいろいろやってみて、うまくいけばそれで良いようだ。

単細胞真核生物の多様な性の誕生

今から20億年前頃に古細菌から真核生物の祖先が誕生し (名誉教授コラム「全生物の進化系統樹」 )、16億年前頃に多種の単細胞真核生物に分岐した(図の細線)。

単細胞真核生物は様々な細胞形態をもっている。単細胞真核生物の中には、細胞融合を行う生物群、あるいは細胞間で核(染色体)交換を行う生物群がある。その方法は生物群によって様々であるが、これらは性の誕生と考えてよい(マーグリスとセーガン1995)。つまり、単細胞真核生物で性が誕生した。

真核生物細胞はゲノムDNA(染色体)を二組もっている。これは複相細胞と呼ばれる。単細胞真核生物の中には減数分裂を行う種類がある。複相細胞が減数分裂すると単相細胞(配偶子)になる。単相細胞二つが融合すると複相細胞に戻る。融合する二つの単相細胞の大きさが異なった場合に、大きい単相細胞を雌性配偶子(卵子)、小さい単相細胞を雄性配偶子(精子)とよぶ。つまり卵子と精子が単細胞真核生物の段階で誕生している(マーグリスとセーガン1995)。

一般に有性生殖は、無性生殖に比べて短期的には不利な繁殖方法とされる。それにも係わらず有性生殖を行う理由として、蓄積した有害遺伝子を取り除くという利点が提案されている。

複相細胞は染色体を二組もつので、同じ遺伝子が二つずつある。二つの遺伝子のうちの一つが、減数分裂時に配偶子に取り込まれる。したがって二つの遺伝子の内の一つが有害遺伝子だったとしても、それを取り込まない配偶子ができる。有害遺伝子を取り込まなかった配偶子が二つ融合してできる複相細胞には有害遺伝子は伝わらない。こうして有性生殖過程で有害遺伝子が除去される。

シアノバクテリアの細胞内共生と藻類の分岐

単細胞真核生物にシアノバクテリアが細胞内共生して葉緑体となり、藻類が誕生した(紫太矢印)。誕生した藻類から、灰色藻、紅藻と緑藻が分岐した。

緑藻と紅藻の二次共生

緑藻も紅藻も真核生物であり、細胞の中に核をもつ生物である。単細胞緑藻あるいは単細胞紅藻が、他の単細胞真核生物に細胞内共生するという現象が起きた(井上2006)。緑藻あるいは紅藻を共生させた生物は、緑藻あるいは紅藻由来の葉緑体を得て光合成能を獲得した。この現象は二次共生と呼ばれている(井上2006)。

二次共生は、次の様に発見された。緑藻や紅藻の葉緑体は、2枚の膜で囲まれている。しかし藻類の中には、3枚あるいは4枚の膜で葉緑体が囲まれている種がある。そうした藻類の一つ、クリプト藻の葉緑体を囲む膜の中には核の様な構造(ヌクレオモルフ)がある。ヌクレオモルフの中にあるゲノムの配列解析が行われ、ヌクレオモルフの遺伝子は紅藻に似ていることが分かった。つまり、クリプト藻のヌクレオモルフは紅藻の核由来で、クリプト藻の葉緑体も紅藻由来であることが分かった(井上2006)。

紅藻や緑藻が他の単細胞真核生物へ共生する現象は、シアノバクテリアの一次共生と区別して、二次共生と呼ばれている。紅藻と緑藻の二次共生が複数回起きた。(点線は宿主がはっきりしていない場合の二次共生宿主)。細胞内共生というのはそれほど難しいことではないようだ。

複数回の多細胞生物誕生

単細胞真核生物が多細胞化して、多細胞生物が誕生した。いくつかの単細胞生物が独立に多細胞化して、動物や植物、多細胞真菌と多細胞藻類が誕生した。つまり、動物や植物、多細胞真菌と各種の多細胞藻類は、どれとどれが直接関係しているということはない。複数の単細胞真核生物がそれぞれ独立に多細胞生物になった。

多様な多細胞化

多細胞化する際の様式は、生物によって異なっている(別所2023)。例えば、動物は複相細胞が多細胞体となった。一方、植物(例えばシダ植物)では複相細胞も多細胞体となるが、単相細胞も多細胞体となる。動物の卵子や精子が多細胞体となることに相当するので変に感じられるかも知れないが、植物には単相多細胞体の時期がある。さらに緑藻のアオサでは、複相と単相の両方ともが似たような多細胞体となる。紅藻のアサクサノリでは単相細胞が大きな多細胞体となる。(アサクサノリの複相細胞体は顕微鏡でなければ見えない程小さい)。この様な減数分裂や受精、多細胞化の様式は生活環あるいは世代交代と呼ばれている。つまり、それぞれの多細胞生物がそれぞれの世代交代様式(生活環)を採用した。

これらの多細胞生物が現在も生き残っているということは、何れもそれなりにうまくいっているという事を意味している。生物はいろいろやってみて、うまくいけばそれで良いようだ。

引用文献

Baldauf, S. L. (2003) The deep roots of Eukaryotes. Science 300, 1703-1706.

別所和博(2023)藻類に見られるhaploid-diplo生活環の進化とその数理. 日本生態学会誌73, 33-47.

Hedges, S. B. and Kumar, S. (2009) "The Timetree of Life". Oxford University Press, New York.

井上 勲(2006) 藻類30億年の自然史. 東海大学出版会.

マーグリス, L.とセーガン, D. (1995) 性の起源. 長野敬 他訳, 青土社.

参考図書

山岸明彦(2023)元素で読み解く生命史. 集英社.