久しぶりに犬吠埼を訪れました。犬吠埼灯台(写真A)に初めて灯がともったのは1874(明治7)年11月15日。150年を超えて今も現役で稼働しており、国の重要文化財にも指定されています。

犬吠埼のある銚子半島は、房総半島の東端で太平洋へ突き出した地形をしています。灯台から北北西へ5 kmほど行くと銚子漁港があります。銚子漁港は利根川河口の天然の良港で、2024年の水揚げ量は全国第2位、2022年までは1位を誇っていました。

銚子はまた「醤油の町」としても知られています。町のあちこちに醤油工場や関連施設があり、近くを通ると芳しい香りが漂ってきます。新鮮な魚と醤油は、何とも良い取り合わせです。

日本の醤油

食料を塩漬けにしたものを「醤(ひしお)」といいます。醬は「魚醤」「草醤」「穀醤」の三つに大別されます(参考1〜3)。魚醤は魚や肉を塩漬けにしたもので、弥生時代にはすでに存在したと考えられています。草醤は野菜や果実を、穀醤は穀物を塩漬けにしたもので、魚醤は塩辛などへ、草醤は漬物へと発展しました。そして、大豆や麦を原料とする穀醤が、味噌や醤油の源流になったとされます。

醤油発祥の地と伝えられる紀州・湯浅は、のちに関東地方の醤油醸造にも大きな影響を与えたといわれます(参考2)。湯浅醤油の起源は、鎌倉時代前期に禅僧・覚心が中国の宋から「径山寺(きんざんじ)味噌」を伝えたことに始まるとされます。味噌桶の底に溜まった液汁が美味であったため、これを利用したのが醤油の原型になったという説があります。

醤油が誕生したのは16世紀半ば頃とされますが、本格的に生産が始まるのは江戸時代(1603〜1868年)です。関東では濃口(こいくち)醤油、関西では淡口(うすくち)醤油の製法が確立し、それぞれの地域の食文化に根付いていきました。

現在、日本には約一千の醤油メーカーがありますが、上位4社で全出荷量の半分を占めます(参考1)。業界第1位は野田市、第2位と第4位は銚子市にあります。野田市と銚子市を擁する千葉県は、都道府県別の醤油出荷量で第1位、全国シェアの38%(2021年)を占めています。なぜ、千葉県が醤油の一大産地になったのでしょうか?

千葉県が醤油の一大産地に

関ヶ原の戦い(1600年)以降、江戸の人口が急増し、都市として急速に発展しました。醤油の需要もそれに伴って増加しましたが、当初の江戸は上方文化が強く、1726年の記録によると、大阪・堺などから運ばれる「下り醤油」が全体の約76%を占めていました(参考1)。

しかし、1821年には江戸で消費される醤油のほとんどが関東産となりました。関東の醤油の品質が向上し、さらに江戸の人々の嗜好に合う濃口醤油が開発されたことが背景にあります。この頃には、寿司、蕎麦、蒲焼など、江戸の食文化に醤油が欠かせない存在となっていました。

明治時代に入り、犬吠埼灯台に灯りがともった1874年当時、全国の醤油生産量のうち約3割を関東、約2割を近畿が占め、残りは全国に広く分布していました(参考1)。その後、関東産のシェアはさらに拡大していきます。

野田や銚子が醤油の産地として発展した大きな要因は、地理的条件に恵まれたこと。すなわち、巨大消費地・江戸に近く、利根川や江戸川など水運が発達していたことです。利根川と江戸川は野田で分流しており、野田や銚子はこの水系を利用して、原料の大豆・小麦・塩を各地から集め、完成した醤油を船で江戸へ運ぶことができました。

加えて、温暖で湿潤な気候は麹菌や酵母の働きを活発にし、発酵を安定させます。こうした自然条件と物流の利便性が重なった結果、千葉県は醤油醸造の中心地として発展し、全国一の生産量を誇る地域となったのです。

醤油と微生物

醤油は、「濃口」「淡口」「溜」「再仕込」「白」の5種類が農林水産省のJAS法で定められています(参考4)。出荷量の約85%を濃口が、約11%を淡口が占めます(2021年)。旨味成分の指標である「窒素分」は、濃口が1.5〜1.6%、淡口が1.15〜1.2%。塩分濃度は淡口が約18〜19%、濃口が約16〜17%です。淡口醤油は塩分が高いため、少量でも塩味がつき、素材の色や風味を活かすことができます。

醤油は、大豆・小麦・塩を原料に、微生物の働きで発酵・熟成させてつくられます。大豆には旨味のもととなるタンパク質が、小麦には甘味や香りのもとになるデンプンが豊富に含まれます。塩は雑菌の繁殖を抑えるとともに、発酵をゆるやかに進める調整役を担います。

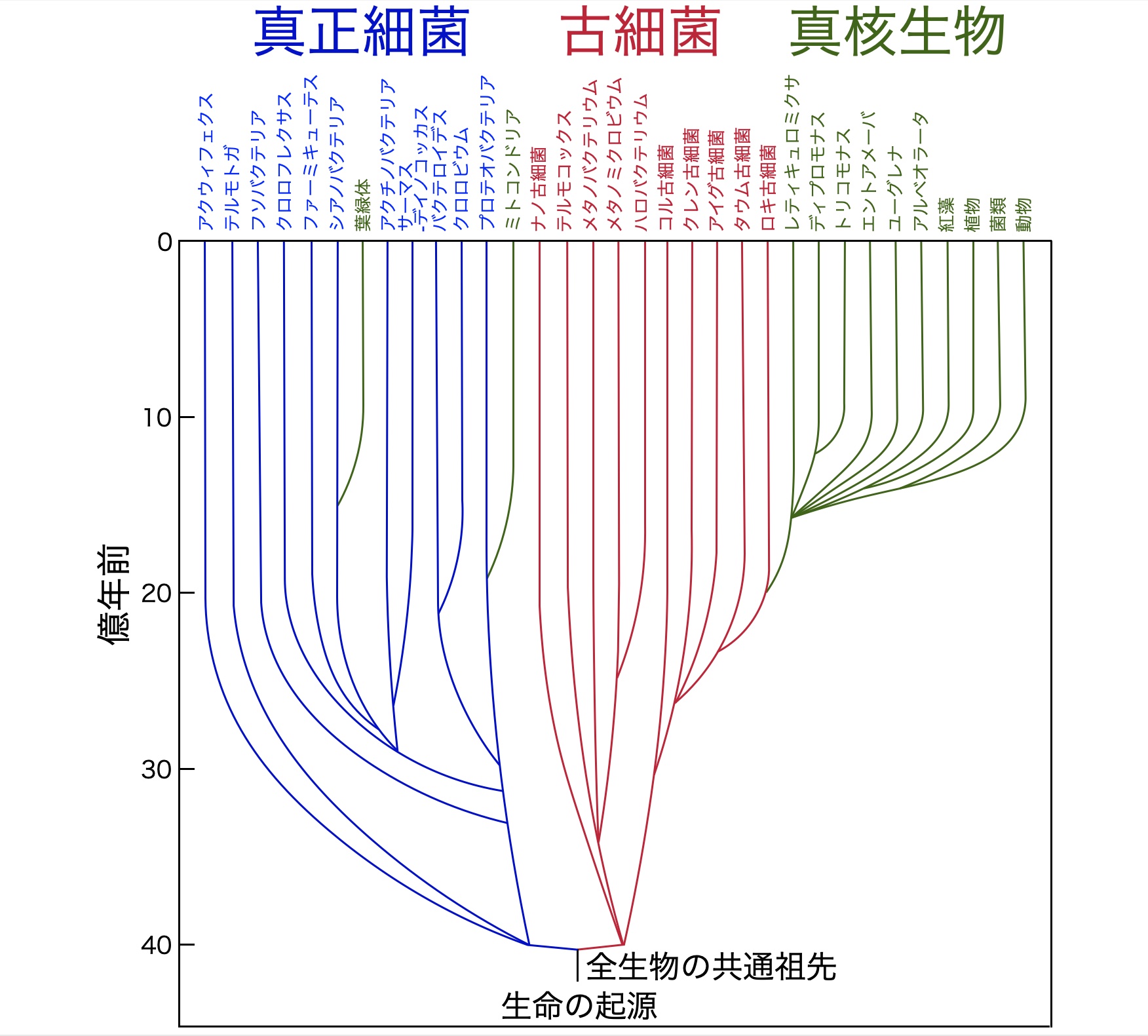

醤油づくりは、蒸した大豆に炒って砕いた小麦を混ぜ、種麹を加えて麹(こうじ)をつくるところから始まります(参考1)。種麹はAspergillus oryzae(アスペルギルス・オリゼ)(写真B)などの麹菌で、発芽して菌糸を伸ばし、タンパク質を分解するプロテアーゼやデンプンを分解するアミラーゼなどの酵素をつくります。ここに食塩水を加えて「諸味(もろみ)」とし、発酵・熟成させます。塩濃度が高いため雑菌は生えず、麹菌の繁殖も止まりますが、麹菌が産生した酵素の働きで大豆や小麦の成分がアミノ酸や糖に分解されていきます。

その後、耐塩性乳酸菌が増殖して乳酸発酵を行い、糖分の一部が有機酸に変化して酸味や味の深みが生まれます。続いてpHの低下とともに耐塩性酵母が増殖し、グルコースをもとにアルコールを生成します。これが有機酸と反応してエステル類を生じ、複雑で芳しい香りが生まれます。さらに、メイラード反応(アミノ酸と糖の反応)によって、醤油特有の褐色と豊かな風味が形成されます。

熟成後、諸味を圧搾して液体を絞り出し、加熱殺菌を行えば、醤油が完成します。加熱によって香りが深まり、色が落ち着きます。このように醤油は、微生物たちの協働によって生み出される発酵食品です。地域ごとの気候や原料、発酵環境の違いが味や香りの個性となり、豊かな醤油文化を育んできました。

生化学の発展に貢献した麹菌

麹菌A. oryzaeは黄緑色の胞子をつくるカビの一種で、ニホンコウジカビともよばれます。デンプンやタンパク質を分解する強力な酵素を生産し、醤油、味噌、日本酒、味醂、食酢など日本の伝統的な醸造文化を支えてきました。さらに、日本の生化学研究を世界水準に押し上げた微生物でもあります。

明治後期から昭和初期にかけて、発酵に関する研究が盛んに行われました。味噌や醤油の品質を高めたり、医薬品として応用したりする目的で、麹菌が分泌する酵素の性質が詳しく調べられました。こうした研究の積み重ねが、やがて酵素化学やタンパク質化学の発展へとつながります。その代表的な成果の一つが、東京大学・東京薬科大学名誉教授・高橋健治によるリボヌクレアーゼT₁の研究です(参考5)。

1961年、高橋はA. oryzae由来の試料からこの酵素を高純度に精製し、RNAをグアニン塩基特異的に切断することを発見しました。1965年には全一次構造を決定しています。高橋が精製した酵素は、R.W.ホーリーによるアラニン転移RNA(Ala-tRNA)の全塩基配列決定(1968年ノーベル生理学・医学賞受賞)にも利用されました。日本の生化学研究が、当時の世界的な生命科学の進展に貢献していました。

麹菌の現代的応用

麹菌 A. oryzae は2005年にゲノム配列が解読され、強力なカビ毒アフラトキシンの生合成系を欠失していることが明白になりました。これにより、安全に遺伝子操作が可能な微生物として再評価されました。アメリカ食品医薬品局(FDA)は、麹菌を「一般に安全と認められる微生物(GRAS)」に指定しています。カビ類の多くが有毒物質をつくることを考えると、これはきわめて異例の評価です。

麹菌は古くから日本の豊かな食文化を支えてきたことから、2006年に日本醸造学会によって「国菌」に指定されました(参考6)。酵素分泌能力に優れる麹菌は、食品だけでなく、医薬品、化粧品、さらにはバイオ燃料など多様な分野で応用され、現代のバイオテクノロジーにおいても重要な基盤の一つとなっています。

発酵という伝統の知恵と、分子レベルの科学が出会うところに、新たな可能性が生まれています。長い年月を人と共に歩んできた麹菌は、今もなお、私たちの食と健康、そして科学の未来を照らす“灯台”であり続けています。

参考

- 高橋万太郎、黒島慶子、醤油本、玄光社、2023年

- 林玲子、天野雅俊編、日本の味 醤油の歴史、歴史文化ライブラリー187、吉川弘文館、2005年

- 吉田元、醤油、ものと人間の文化史180、法政大学出版局、2018年

- しょうゆの日本農林規格

- 高橋健治、私のタンパク質科学回顧: RNase T1 の一次構造研究に関わった頃、日本蛋白質科学会ニュースレター、 15、No. 9(2015)

- 一島 英治、国際的に認知される日本の国菌、化学と生物、53, 261-264 (2015)