今年1月に発表された世界終末時計は「残り89秒前」となり、昨年より1秒進んで過去最短となりました。これはアメリカ科学誌「原子力科学者会報(BAS)」が毎年発表しているもので、人類滅亡までの残り時間を象徴的に示しています。1947年に「7分前」から始まり、最も遠ざかったのは1991年の「17分前」でした。

言語は社会をつなぎ、分断する

現在、武力紛争や経済摩擦などにより、世界情勢は大きく揺れています。このような紛争や対立を最終的に解決するには、対話が不可欠です。しかし、言語は相互理解と信頼を築く手段である一方で、他者を欺いたり貶めたりする道具にもなっています。

言語によって私たちは、理解を深めて協力し合うことができる一方で、争いや分断も生みます。こうした二面性は古くからありましたが、近年はSNSの登場により、情報がかつてない速さと規模で広がるようになりました。虚偽や真偽不明な情報、扇情的な言説が冷静で信頼性の高い情報を押しのけて拡散され、社会の分断を助長していることが懸念されます。

生物における社会と言語の発生

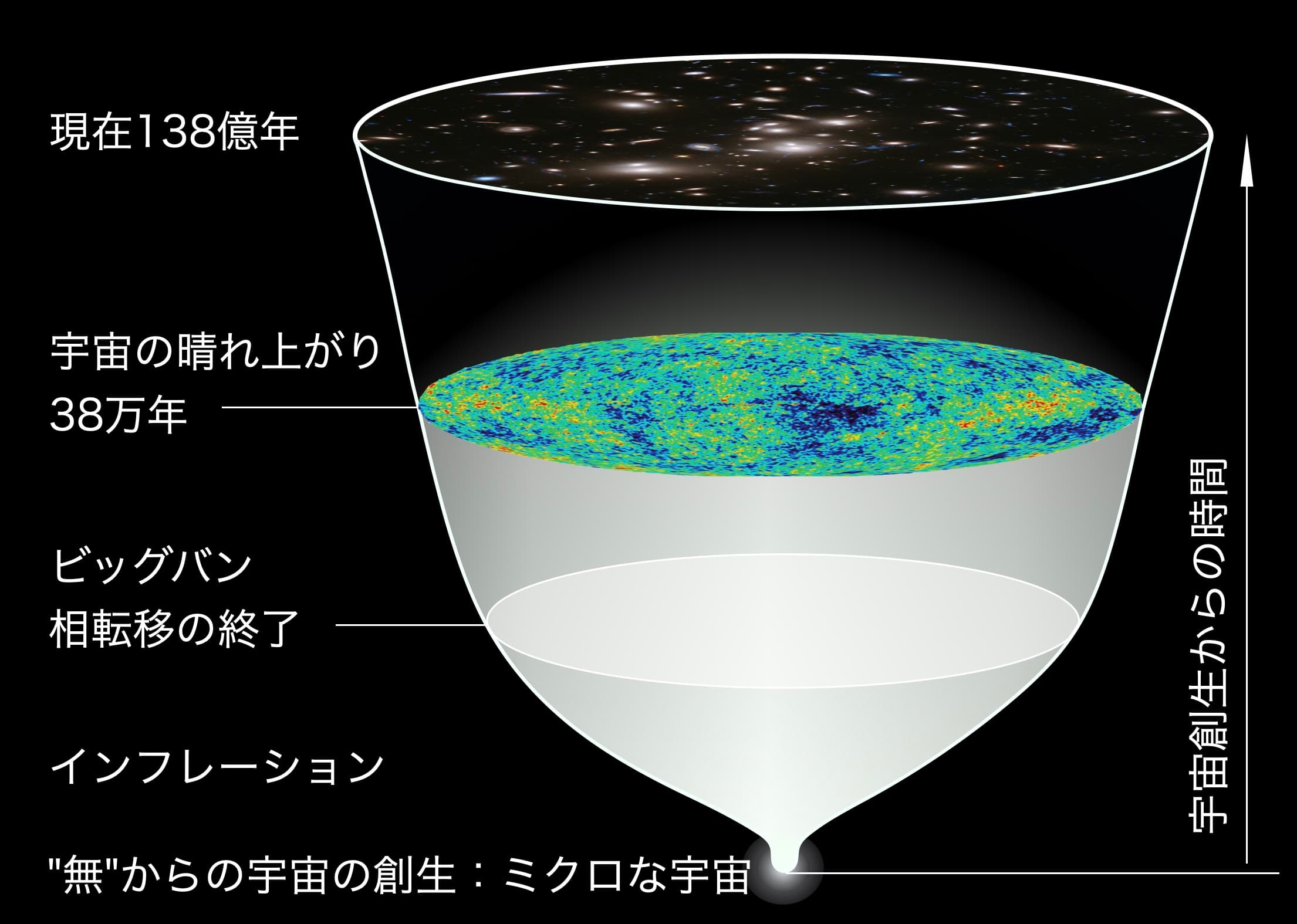

社会や言語は、そもそもどのようにして生まれたのでしょうか? アメリカの昆虫学者エドワード・O・ウィルソンは、生命の進化を次の6段階で示しています(参考1)。(1)生命の発生、(2)真核細胞の登場、(3)有性生殖によるDNA交換と多様化、(4)多細胞生物の登場、(5)社会の発生、(6)言語の発生。

多くの動物が集団を形成するのは、単独で生きるよりも生存や繁殖の機会が高まるためです。捕食者からの防御、食物探索の効率化、子育ての協力、情報や技術の伝達など、集団生活には多くの利点があります。こうした協力関係の中で個体間のコミュニケーションも発達し、やがて音声を使った言語的なコミュニケーションへ進化したと考えられます。

真社会性

動物の社会を語るうえで欠かせないのが、ハチ・アリ・シロアリといった「真社会性昆虫」です。これらの社会構造は、動物界でも最も進化した形態の一つとされています。最古の真社会性コロニーとしては、白亜紀前期(約1億4000万〜1億1000万年前)に出現したシロアリが知られています(参考1)。これは、現生人類の祖先が登場する約300万年前よりもはるかに古い時代です。

真社会性は、繁殖に特化した個体と、繁殖をせず労働に特化した個体に分かれる社会構造が特徴で、次の三つの条件で定義されます(参考1,2):(1)子の保護における協同、(2)繁殖に関する分業、(3)少なくとも親子二世代の共存(子世代が労働可能な段階まで成長する)。なかでも重要なのが繁殖に関する分業であり、「不妊の個体」が繁殖個体を支えます。各個体が役割に特化することで作業の効率が高まり、血縁関係に基づく協力によって集団の安定が維持されます。

たとえば、ミツバチの社会は、一匹の女王バチ、多数の働きバチ、そして季節的に出現する雄バチによって構成されます。女王バチは唯一の繁殖個体として産卵に専念し、巣の維持や育児には関わりません。働きバチはすべてメスですが、基本的に繁殖能力はなく、巣作り・餌の収集・幼虫の世話・防衛など多様な仕事を担います。一方、雄バチの役割は交尾のみで、交尾を終えると死ぬか巣から追われます。ミツバチの社会では、フェロモンや「ダンス」による情報伝達が高度に発達しており、精緻な分業と協調によって集団が維持されています。

女王バチと働きバチは、遺伝的には同一です。女王候補の幼虫は、幼虫期を通じてローヤルゼリーだけを与えられます。このことで卵巣が発達し、繁殖能力と長寿を備えた大型の女王バチへと分化します。

真社会性は一見、少数の支配者と多数の労働者からなる階級社会のように見えるかもしれません。しかし、その本質は、「支配」ではなく「高度に発達した協力と分業体制」にあります。コロニーは主に血縁者によって構成されており、繁殖を行わない個体も、自分と共通の遺伝子をもつ親族の繁殖を助けることで、結果的に自身の遺伝子を次世代へ伝えることができます。この点で、真社会性は、高度に組織化された利他性の表れといえるでしょう。

なぜ真社会性は進化的に広がっていないか

このように効率的で安定な体制をもつ真社会性ですが、ごく限られた動物群にしか見られません。その理由は、真社会性の成立と維持には非常に特殊な条件が必要とされるからと考えられます(参考1)。たとえば、高い血縁関係が保たれていること、外部から隔離された閉鎖的な生活環境であること、周囲の環境が長期間にわたって安定していることが求められます。これらすべてがそろう環境は限られています。

また、真社会性は役割が固定されているため環境の急変に柔軟に対応しづらく、繁殖を特定個体に依存する体制は進化的には大きなリスクを伴います。

これに対して、より一般的な社会性をもつ動物では、すべての個体が基本的に繁殖可能で、状況に応じて役割を変えることができます。このような柔軟な体制は環境変化に強く、多様な生態系に適応することができます。ただし、分業は限定的で、真社会性ほどの効率や安定性はありません。また、繁殖をめぐる競争や利害対立が生じやすく、協力関係が不安定になることもあります。

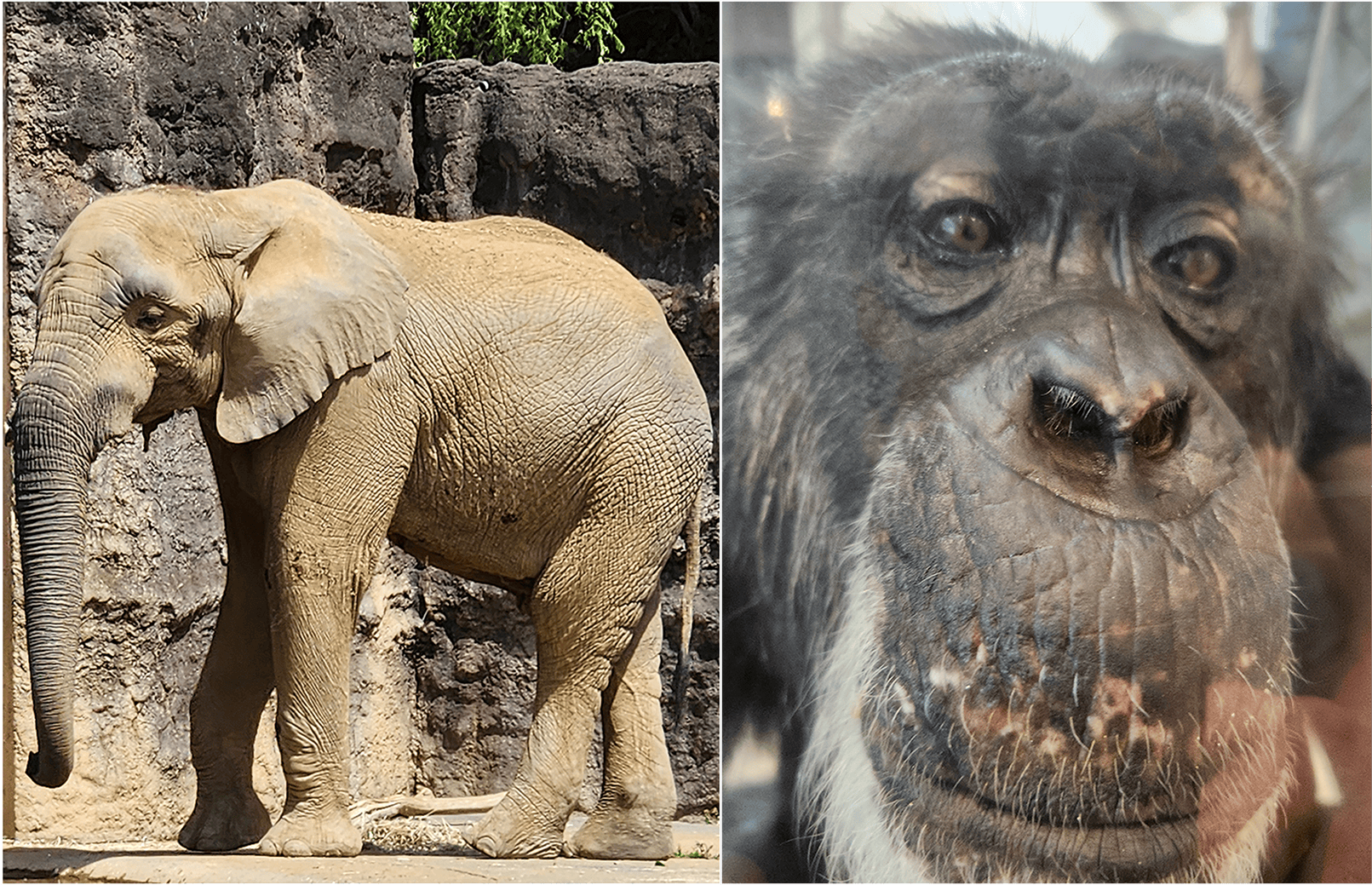

ゾウの社会と音声コミュニケーション

ゾウ、キリン、ラクダ、シカ、ウマ、ウシなど、大型植物食動物の多くが集団で生活しています。ゾウは、高度な社会構造と洗練されたコミュニケーション能力をもつことが知られる代表的な例です。

ゾウの社会は母系社会で、成熟したメスを中心にした親族集団を形成します。若いオスは成長すると群れを離れ、単独またはオス同士の群れを作ります。成体のゾウは、巨大な体躯ゆえに天敵は少ないものの、アフリカではライオン、アジアではトラが若い個体や幼獣を襲うことがあります。そのため、成獣たちは常に幼い個体を取り囲み、群れ全体で守ろうとします。

ゾウの鳴き声といえば「パオーン」が思い浮かびますが、あまり饒舌な印象はありません。ゾウの群れは長距離を移動することが知られていますが、その整然とした行動がどのように調整されているかは、長らく謎とされてきました。近年の研究により、ゾウが人間の耳には聞こえない超低周波音を用いてコミュニケーションをとっていることが明らかになっています(参考3)。この低周波音は、高周波音と異なり、長距離にわたって伝わる性質をもちます。障害物を通過したり地面を振動させたりすることで、遠く離れた仲間との連絡に利用されています。

さらに最近の研究では、野生のアフリカゾウが互いを個体識別し、固有の鳴き声で呼び合っている証拠も見つかっています(参考4)。ゾウは親子の関係を超えて複雑な社会的ネットワークを構築し、特に年長個体の知識や経験が群れ全体の生存に大きく貢献していると考えられています。

このような社会性やコミュニケーションの例は、ゾウ以外の動物でも知られてきており、人類の社会や言語の進化を考えるうえで貴重な手がかりを与えてくれます。

動物社会に見られる「欺き」

言語は、協力や共感を可能にする強力な道具である一方で、他者を欺いたり、自分に都合よく情報を操作したりする手段にもなり得ます。しかし、この二面性は、言語そのものの問題ではなく、私たち自身の内にあるものです。

言語によるものではありませんが、仲間を欺く行動は、人間以外の社会的動物にも見られます。たとえば、チンパンジーは他の個体に見つからないように食物を隠したり、注意をそらすような動作をとったりすることがあります(参考5)。カラスの仲間であるカケスは、見られているときだけ餌の隠し場所を変える行動が報告されており、「見られていることを意識する」高度な認知能力が示唆されます(参考6)。

こうした動物の行動は、人間の「言語を用いた虚偽や操作」が、社会的認知能力の延長線上にあることを示唆しています。言語の進化は、協力だけでなく、欺きの能力もまた洗練させたのかもしれません。

人間社会では、いまや真偽不明の情報が溢れ、分断の広がりが懸念されています。内にある二面性、そして言語や情報がもつ力に、私たちはどう向き合うべきでしょうか。平和で安定した世界を築くために、一度立ち止まって考える必要がありそうです。

参考

1. エドワード・O・ウィルソン著、小林由香利訳、人の社会の起源は動物たちが知っている、「利他心」の進化論、NHK出版、2020年

2. 伊藤嘉昭、新版 動物の社会、社会生物学・行動生態学入門、東海大学出版、2006年

3. カレン・バッカー著、和田佐規子訳、饒舌な動植物たち、築地書館、2024年

4. Pardo MAら、African elephants address one another with individually specific name-like calls. Nat. Ecol. Evol. 8, 1353-1364, 2024.

5.松沢哲郎、チンパンジーの心、岩波現代文庫、2000年

6.Dally JMら、 Food-caching western scrub-jays keep track of who was watching when. Science. 312, 1662-1665, 2006.