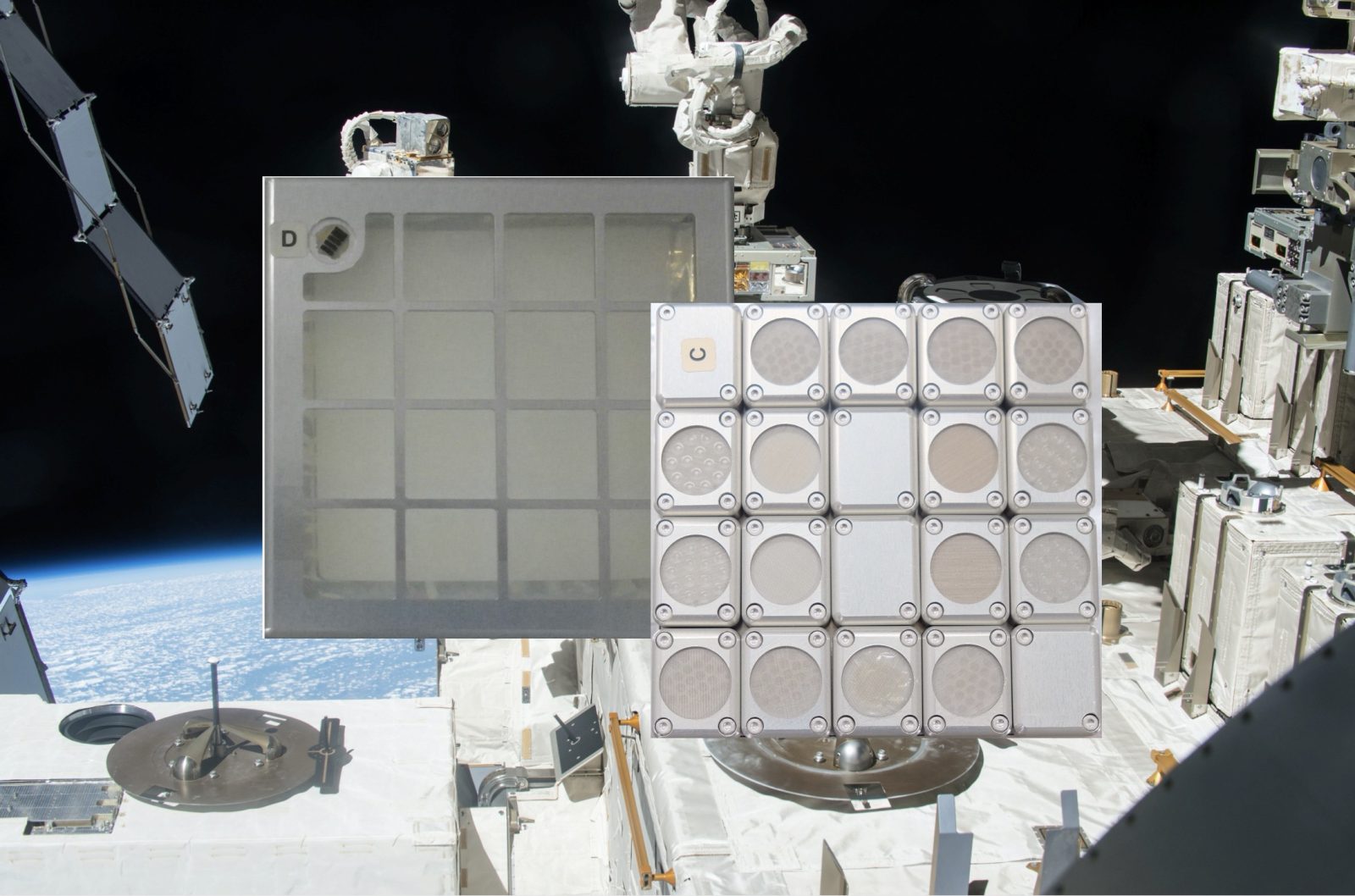

上の図は様々な動物の系統樹を模式的に描いたものである。この図では、Timetree5(Kumar et al. 2022)というサイトで推定される分岐年代(多数の遺伝子からの推定値をまとめたもの)を元に、系統樹を模式的に示した。古生代初期までに様々な形態の動物が誕生した。

動物の誕生と分岐

今から16億年前頃、真核生物の祖先から多種の単細胞真核生物が誕生した(名誉教授コラム「真核生物の進化系統樹」)。今から10億年前頃、単細胞真核生物の一種(襟鞭毛虫の祖先)が多細胞化して動物が誕生した。

先カンブリア時代末期、動物は分岐をはじめ、古生代初期までに多くの動物グループが誕生した(上の図)。これらのグループは分類のランクで言うと概ね「門」に相当するグループで、図ではグループ名に「動物」とつけている。

数多くの動物

これらの動物の中には、見たことのある動物も多いと思う。例えば、棘皮動物(ウニ)、脊椎動物(魚類、両生類、哺乳類、鳥類、爬虫類)や尾索類(ホヤの仲間)を含む脊索動物、昆虫やクモ、甲殻類(エビ、カニの仲間)を含む節足動物、二枚貝類や腹足類(巻き貝)、頭足類(イカ、タコの仲間)を含む軟体動物、刺胞動物(クラゲ)等は見たことがあると思う。しかし、その他に見慣れない数多くの動物がいる。これらの動物が古生代初期までに分岐した。

動物の多様な形態

これらの動物の細胞基本構造は同じであるが、外観は大きく異なっている。これらの動物は、目のあるもの無いもの、脚のあるもの無いもの、脚の数、脚が体のどこについているか等、異なった外観をもっている。動物の「門」が分岐する過程で、動物は多様な形態を試行錯誤したと思われる。

動物が形態を形成するしくみ

ショウジョウバエ(小バエの一種)の研究が基となって、動物の形態形成の仕組みが分かりつつある(Alberts et al. 2017)。

卵母細胞から、卵ができ、授精して、発生する。卵母細胞あるいは発生の初期に、体の前と後ろを識別する分子や、背と腹を識別する分子の濃度勾配ができる。これらの分子の濃度勾配に従って体の軸が作られる。さらに、軸に沿って前から順に節が作られる。この様に、体の大きな区分が最初に作られる。

その後、脚や羽の様に、体の部分ごとに形態ができる。これらの形態形成は、しばしば一つの遺伝子によって指令される。例えばショウジョウバエでは、ある一つの遺伝子に変異が入ると、触角がなくなり、その部位に脚ができる。触角や脚は、多数の遺伝子が順に発現して形成されるが、それらの多数の遺伝子の発現を一つの遺伝子がオン/オフして制御しているわけである。その他の部分も、それぞれの部分を担当する遺伝子が、その部分の多数の遺伝子を制御することで形成される。

動物の形態形成がどの様に制御されているか、まだ研究が進んでいる過程であるが、形態形成の大まかな仕組みが分かりつつある(Alberts, et al. 2017)。

動物の形態形成遺伝子の多様化

動物の形態形成を制御する遺伝子(形態形成遺伝子)が多数見つかっている。これらの形態形成遺伝子は、配列が互いに良く似ており、元になる遺伝子が遺伝子重複してできた (Holland 2015)。

遺伝子重複の過程では、まず一つの遺伝子が重複して二つになる。遺伝子が二つになると、そのうちの一つが元の機能を担うので、もう一つの遺伝子が変化しても深刻な問題が起きない。二つ目の遺伝子は、比較的自由に新しい機能を担う様になる。これが、遺伝子重複によって機能が増える仕組みである。

動物の門が多数発生する時期に、遺伝子重複によって多数の形態形成遺伝子ができた。多数の多様な形態形成遺伝子によって、動物が様々な形態となり、古生代初期までに多種の動物が分岐していった(Holland 2015)。

酸素濃度の増加

この時期は、地球の大気中酸素濃度が増加した時期でもあった。8億年前以前には現在の百分の1(0.2%)程度しか無かった大気中酸素濃度が、古生代初期にかけて現在(約20%)と同程度にまで増加した(田近と原田 2017)。

大気中酸素濃度の上昇によって、生物はより大きなエネルギーを得られるようになった。また、多細胞動物特有な分子の合成に酸素を用いる場合がある。これらが動物多細胞化に関連しているのかもしれない(Catling, D. C. et al. 2005)。

酸素濃度が上昇した時期に、体の形態形成遺伝子の数が大幅に増加し、様々な形態をもつ多種の動物が古生代初期までに誕生した。

引用文献

Alberts, B. et al. (2017) 細胞の分子生物学 第6版 (中村桂子他監訳). Newton Press.

Catling, D. C. et al. (2005) Why O2 is required by complex life on habitable planets and the concept of planetary "oxygenation time". Astrobiology 5, 415-438.

Holland, P. W. (2015) Did homeobox gene duplications contribute to the Cambrian explosion? Zoological Letters 1, 1-8.

Kumar, S. et al. (2022) TimeTree 5: An expanded resource for species divergence times. Molecular Biology and Evolution. DOI: 10.1093/molbev/msac174.

田近英一、原田真理子(2017)全球凍結と大酸化イベント: 地球大気はいかにして酸素を含むようになったのか. 遺伝: 生物の科学71, 114-120.

山岸明彦(2023) 宇宙での生命の起源,進化,伝播および探査: 第2回 生命の起源と進化. 日本惑星科学会誌32, 68-122.

参考図書

山岸明彦(2023)元素で読み解く生命史. 集英社.