私は現在、中高生に科学の面白さを伝えるサイエンスコミュニケーターとして活動しています。このような私ですが、実はもともと文系科目の方が得意で、科学とは縁遠いものでした。

しかし、ある日の「ふとした疑問」が私の人生を大きく変えたのです。

それは、修学旅行先の沖縄県西表島で観察したマングローブが大きく関わっています。

マングローブとは、主に熱帯・亜熱帯地域に見られ、海水と淡水が交じり合う「汽水域」という特殊な環境に生育する植物です。普通では考えられないような過酷な環境であるのにも関わらず、「マングローブはどのように成長する出来るのだろう」という疑問が芽生えました。私の学校では、修学旅行で得たものからテーマを決めて、実験をすることになっていたため、私はマングローブについて研究することにしました。

実験では、西表島と同じ日照時間や温度になるように管理しながら観察を行い、根の長さを測定するなど、当時の私にはとても大変なものでした。しかし、そのような中でも研究に向き合い続けられたのは「マングローブはどのように成長するのか」という疑問に対する答えを知りたい、という一心だったのかもしれません。

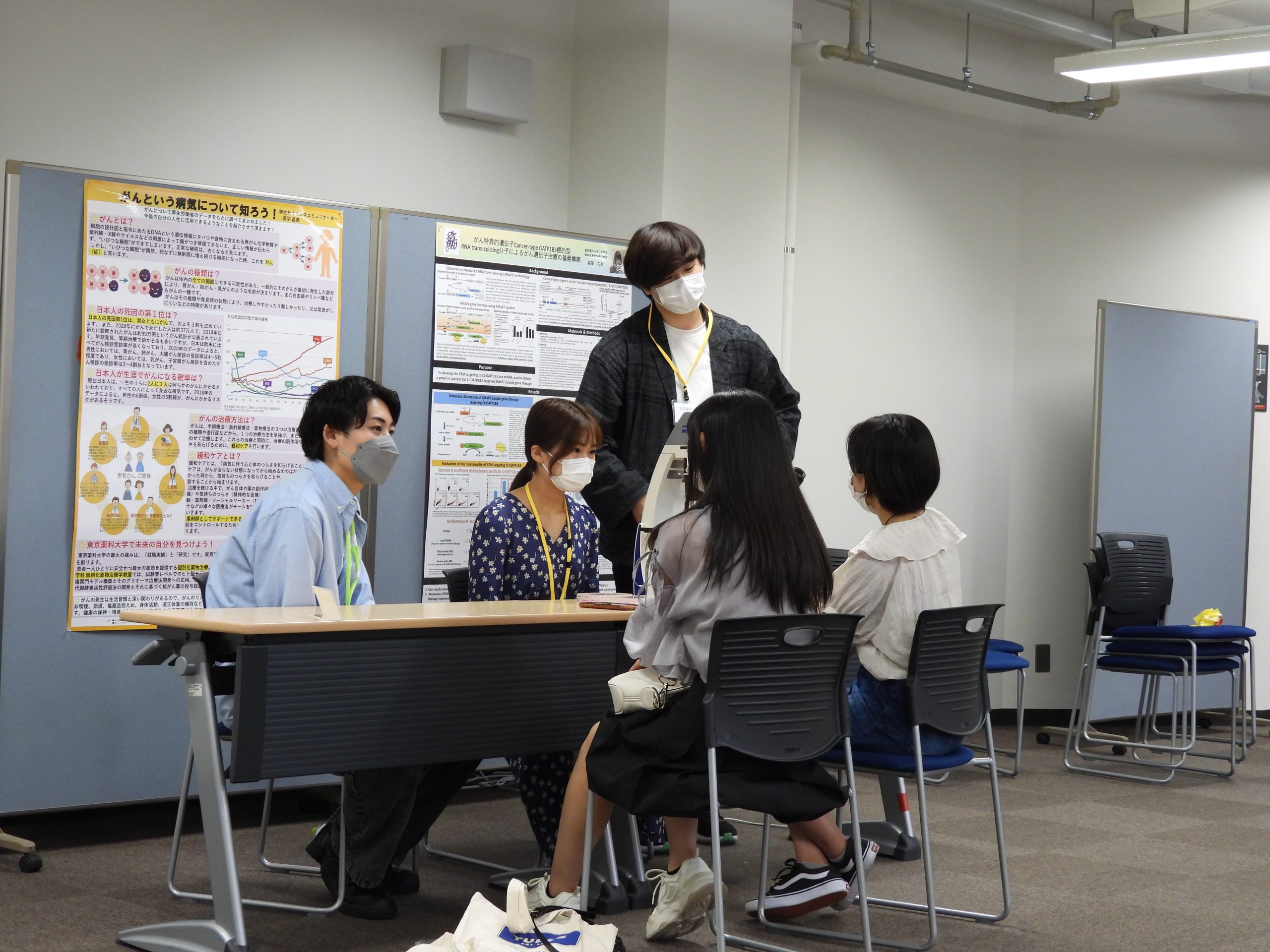

研究が進むにつれ、専門家の先生方から関連する論文をご紹介いただくことや、学会に参加する機会にも恵まれました。学会では自分の研究を発表する以外にも、他の研究者と意見を交わす楽しさから、結果として3年近く研究を続けることが出来ました。

最初はふとした疑問から始まった研究活動でしたが、高校の進路選択の時には、自分は理系に対して適性があるのかもしれないと考えるようになりました。

「ふとした疑問」を抱くことは、科学の世界への第一歩です。リンゴが木から落ちる様子を見て「なぜ物は下に落ちるのか」と考えたニュートンも、最初は日常の何気ない現象に疑問を持っただけでしたが、そこからから万有引力の法則が生まれました。このように多くの科学者たちは、些細な疑問から探究を始め、新しい発見へと導かれています。

「ふとした疑問」はその答えが簡単に分からないこともあります。だからこそ、本で調べたり、人に尋ねたり、あるいは実験をしてみることが大切です。このような疑問を持ち、それを追求する姿勢こそが「探究」であり、科学の本質であると思います。

私自身の経験を通して、中高生の皆さんには、「科学は決して難しいものではなく、日常で感じた疑問を大切にしてほしい」と伝えていきたいです。

みなさんも、「ふとした疑問」から、新たな発見をしてみませんか?

(2025SPRING CERT11より)