私は教科書を読むのが好きです。調べたいことや授業で習った部分を復習するためではありません。小説を読む感覚で、「はじめに」から「索引」まで読むのです。

はじまりは中学生の時、定期試験勉強のために歴史の教科書を読んでいて、気が付いたら最後のページまで読んでいました。

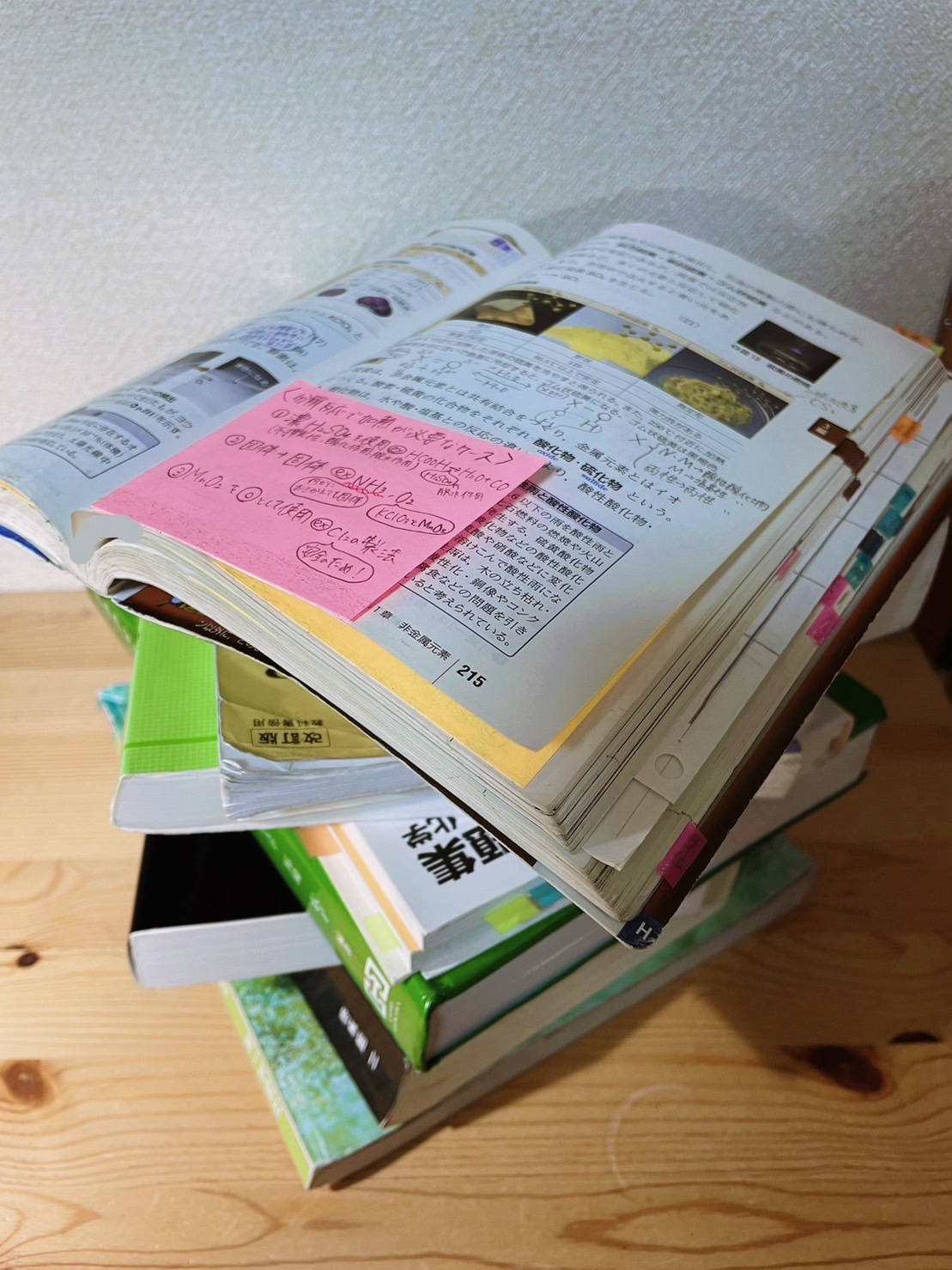

高校に上がってからも暇さえあれば(それは言い過ぎかもしれませんが…)教科書を読んでいました。一番ぼろぼろになるまで読んだのは化学の教科書で、薬学への興味が湧いたのもここからであると言えます。

なぜきれいなベンゼン環に水酸基が付くとオルト・メタ配向性という反応性の偏りができるのか、なぜアミラーゼはとてつもない量の物質の中からデンプンを探し出して分解できるのか…。

気になったら図説やインターネットで調べ、先生に尋ね、すべて教科書に書き込んでいました。気が付くと2年前に買ってもらった教科書は、古代文書のように文字が溢れ、捲る度にバリバリと音を立てるようになっていました。

なぜこんなに教科書を読み漁って文字で埋め尽くすが好きなのか、それは自分の「理解」を形にするのが楽しいからです。同時に、他人の「理解」を知るのも面白いと感じています。

高校までの教科書は、表現の仕方が様々で出版社ごとに特徴があり興味深いものでしたが、指導要領に沿っているため内容に大きな差はありませんでした。それでも十分に面白かったのですが、大学に入ると大量の参考書や学問書を手にし、教科書と違ってバリエーションがとても豊かで感動を覚えました。

著者によって内容はもちろんのこと、説明する順番や使用している図表も異なります。どのような順番で話せば著者の理解が正しく読者に伝わるか、よく考えられています。

そこに自分の意見や理解したことなどを書き足していくことで、自分の「理解」と著者の「理解」を組み合わせることができ、もっと自分の考えが深まるのです。

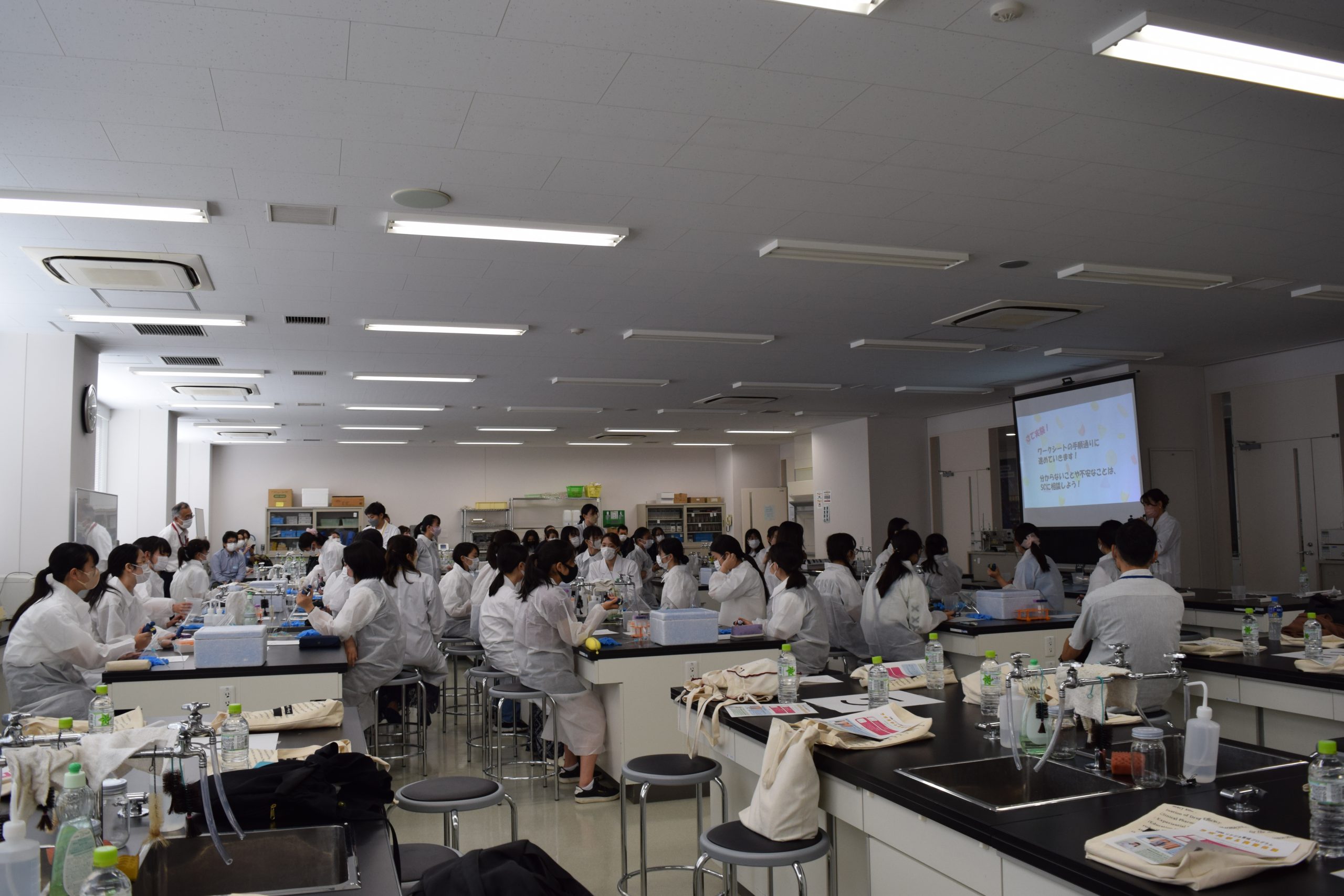

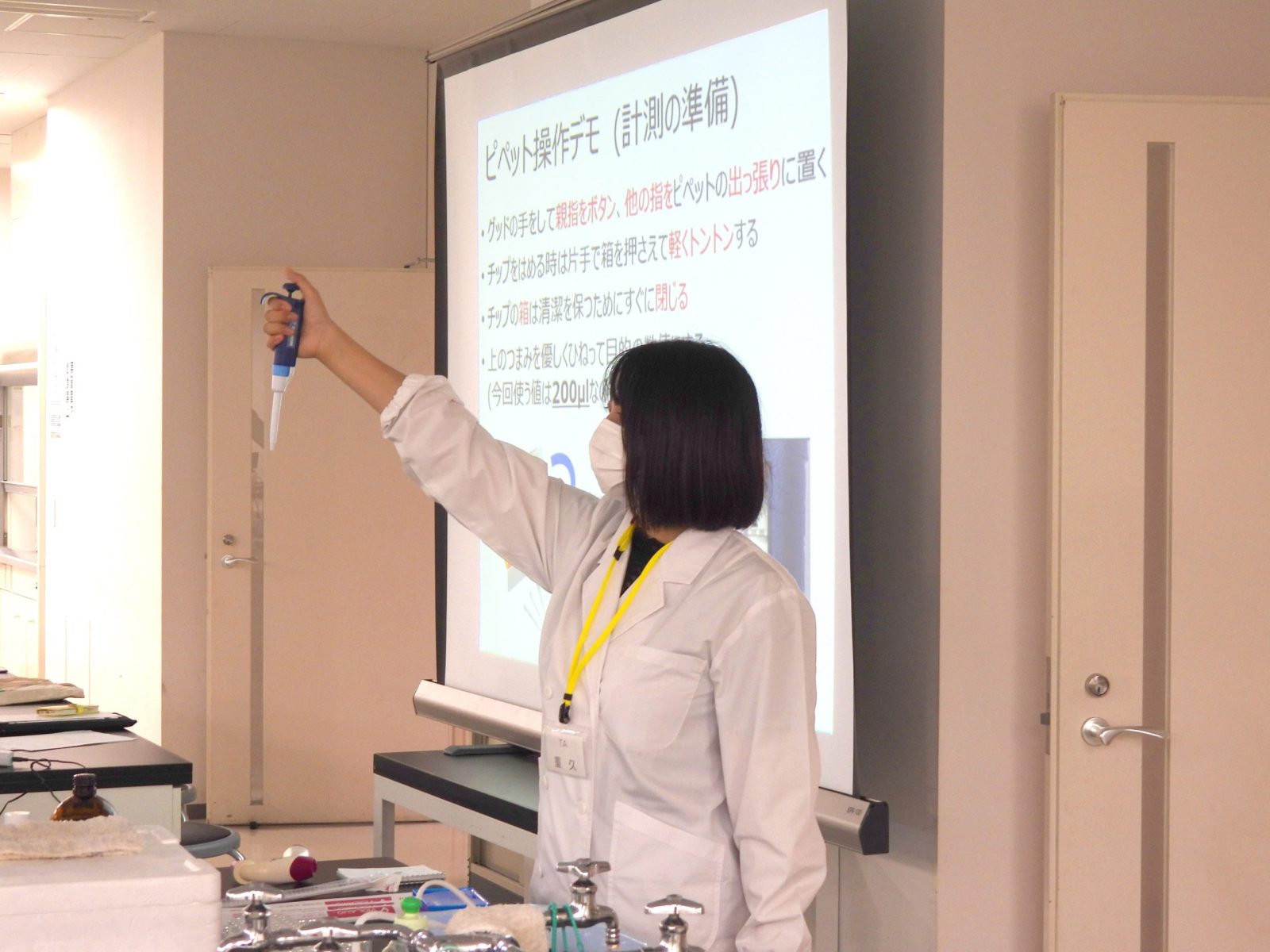

これは私が参加している学生サイエンスコミュニケーターの活動にも繋がるものがあります。相手にするのは主に中学生や高校生です。体験実習中に彼ら彼女らから発せられる独り言のようなつぶやきは、意外性があって考えさせられるものばかりです。「この物質って触ったらどうなるのかな」、「食べたら美味しいかな」などなど。そういったときは、まず自分たちはどう思うかを尋ねるようにしています。その後、自分の予想や考えを伝えます。これこそまさに、自分と他者の「理解」を共有し、深め合うことなのです。

皆さんも是非、教科書や参考書を文字で埋めつくしながら一冊読破してみてください。

些細な理解が、新たな理解への入り口となることでしょう。